ブログ

2025年03月26日

会議には無駄が多い?会議DXを実現するための5つのポイント

「とりあえず集まるだけ」の会議が、あなたの会社の生産性を下げているかもしれません。

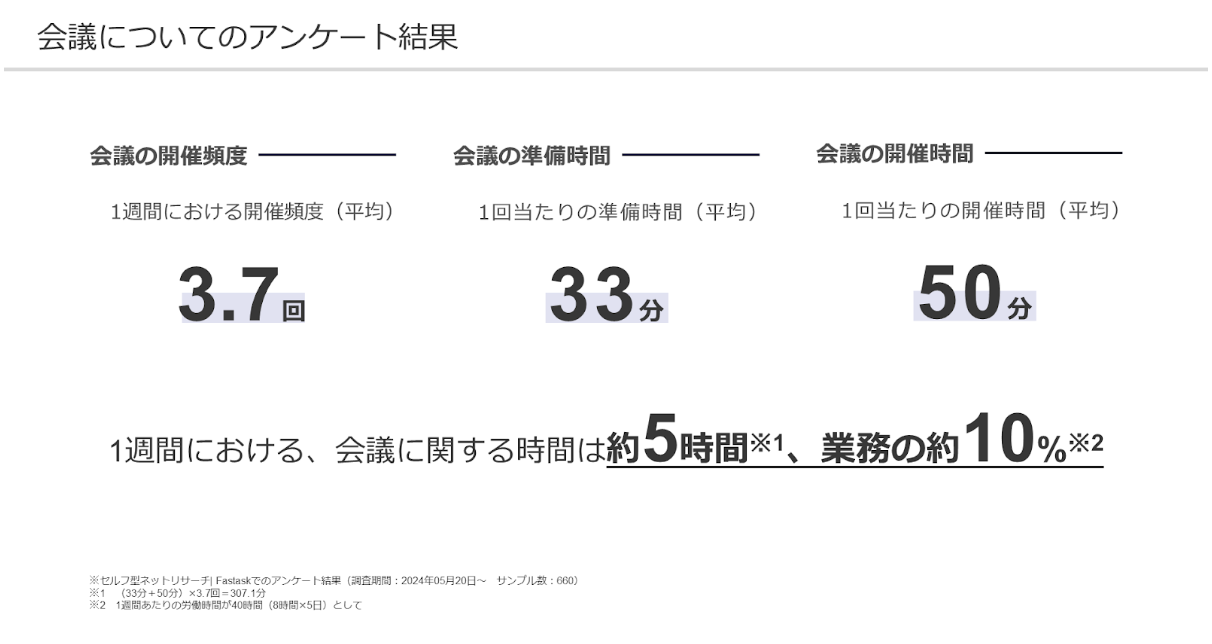

多くの研究で、無駄な会議の悪影響が指摘されています。例えば、業務時間の約10%が費やされ、社員のストレス増加や離職意向の上昇につながることが分かっています。

この記事では、無駄な会議の特徴や原因を分析し、会議DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるための具体的な対策を解説します。

会議の質を高め、短時間で効果的な意思決定ができる方法を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

無駄な会議が会社に与える損害は大きい

無駄な会議は企業の生産性を大きく低下させます。

調査(*1)によると、会議の準備に平均33分、開催時間は50分かかっており、週に3.7回開催されるため、1週間で約5時間を会議に費やしているのです。

これは業務時間の約10%(*2)に相当し、無視できない数字です。

*1 セルフ型ネットリサーチ|Fastaskでのアンケート結果(調査期間:2024年05月20日~ サンプル数:660)

*2 1週間あたりの労働時間が40時間(8時間×5日)として

さらに、米デューク大学のドリー・クラーク教授は「無駄な会議が創造的な業務を妨げ、イノベーションの機会を奪う」と指摘しています。

特に技術職では、集中が妨げられると生産性が大幅に低下します。参照元

また、パーソル総合研究所の分析によると、無駄な会議が多いほど従業員の離職意向が23%上昇します。参照元

パンデミック以降、会議の増加で生産性が低下しています。

The Atlanticによると、2020年2月以降、Microsoft Teamsの会議時間は92%増加し、

平均的な社員は業務時間の37%を会議に費やしていることが明らかになりました。参照元

無駄な会議を減らせば、社員のストレスが減り、業務に集中しやすくなります。

そのためには、会議のDX(デジタルトランスフォーメーション)が不可欠です。

インタラクティブホワイトボード(電子黒板)などのツールを導入することで、会議の時間を短縮し、効率的な議論が可能になります。

無駄な会議の特徴7つ

無駄な会議には、共通する特徴があります。

ここでは、会議の生産性を下げる7つの要因について解説します。

・会議の目的・ゴールが明確ではない

・大人数・定例化している

・意思決定が行われない

・資料が多い

・会議が終了予定時刻に終わらない

・メンバーが固定化されている

・参加者が自由に声を上げられない雰囲気

ひとつずつ見ていきましょう。

特徴①:会議の目的・ゴールが明確ではない

無駄な会議では、目的やゴールが曖昧なことが多いです。

その結果、議論が散漫になり、結論が出にくくなります。

また、会議の大半を情報共有に使ってしまい「何が目的の会議だったのか?」となるケースも少なくないでしょう。

対策として、会議前に目的を明確にし、参加者に共有することが重要です。

目標を明確にすれば成果を測定しやすくなるため、無駄な会議を防げます。

特徴②:大人数・定例化している

会議の参加者が多すぎると、一人ひとりの発言機会が減り、議論が深まりません。

関係のない人が参加すると、会議の焦点がぼやけ、無駄な時間が増えるリスクもあります。

特に定例会議は一度決めた頻度のまま見直されずに続けられることが多く、形骸化しがちです。

「どの会議が無駄か」を判断する指標は様々ありますが、弊社商品の導入企業「株式会社トーカン様」による判断方法を参考にしてみてください。

「株式会社トーカン様」の導入事例記事はこちら

特徴③:意思決定が行われない

「議論はするが何も決定せずに終わる会議」は時間の無駄です。

意思決定がなされないと、課題が先送りされ、組織のスピードが落ちてしまいます。

特に競争の激しいビジネス環境では、迅速な決定が求められるため、意思決定をしない会議は企業の競争力低下につながりかねません。

この問題を防ぐために、会議の冒頭で「今回決めるべきこと」を明確にし、参加者全員で共有することが重要です。

社内で「会議の最後には必ず決定事項を確認すること」を明文化すれば、有意義な会議へと改善できるでしょう。

特徴④:資料が多い

会議で使う資料が多すぎると、重要なポイントが埋もれ、参加者の注意が散漫になります。

また、資料作成にも時間がかかり、他の業務に影響を及ぼします。

効果的な会議のためには、資料を最小限に絞り、要点を明確に伝えることが重要です。

例えば、スライドの枚数を制限し、視覚的に分かりやすいグラフや図を活用すると、短時間で内容を理解できます。

特徴⑤:会議が終了予定時刻に終わらない

「会社の会議がいつも長引く」

このような企業はアジェンダが適切に管理されていない可能性があります。

会議が長引くことにメリットはありません。参加者の集中力が低下し、次の予定に支障をきたす恐れがあります。

アジェンダを設定したり、ファシリテーターを設置したりすることが、会議の生産性を上げる第一歩です。

特徴⑥:メンバーが固定化されている

会議のメンバーが固定化されると、新たな意見が出にくくなります。

また、特定のメンバーだけが発言することで、偏った議論になりがちです。

さらに、限られた人が意思決定を担うことで、他のメンバーの成長機会が失われる可能性もあります。

会議を通して、社員一人ひとりの成長を促したい場合、メンバーは流動的に決定すべきでしょう。

おすすめは、会議の目的に応じて適切なメンバーを選定することです。

また、外部の専門家や若手社員を招くことで、新しいアイデアが生まれやすくなります。

特徴⑦:参加者が自由に声を上げられない雰囲気

会議の雰囲気が硬いと、新入社員や若手が発言しづらくなります。

このような発言しにくい環境では、「心理的安全性」が確保されません。

その結果、若手社員からの柔軟なアイデアの創出の機会を奪うことになります。

この課題を解決するには、ファシリテーターが意見を引き出したり、匿名で意見を集めたりするなどの工夫が大切です。

リーダーが「間違いを恐れず意見を言おう」という姿勢を示すことで、心理的安全性が高まり、活発な議論が促されます。

無駄な会議が開かれる理由3つ

では、なぜ無駄な会議が開かれてしまうのでしょうか。

その理由としては以下の3つが挙げられます。

・無駄な会議だと思っていても言い出せないから

・集まることが目的になっているから

・アジェンダがないから

ひとつずつ見ていきましょう。

理由①:無駄な会議だと思っていても言い出せないから

会議の参加者が「この会議は不要だ」と感じていても、上司や同僚の前でそれを指摘するのは簡単ではありません。

特に、職場の人間関係や組織の上下関係が影響し、発言をためらうことが多いです。

さらに長年続いている定例会議は「慣例」となっているため、疑問を持ちにくいでしょう。

その結果、無駄な会議が慣例として開催されるのです。

上司やリーダーが率先して「不要な会議を減らそう」という姿勢を示すことで、言い出しやすい環境をつくることができます。

理由②:集まることが目的になっているから

本来、会議は特定の課題を解決するために開かれるべきですが、「とりあえず集まる」ことが目的になってしまう場合があります。

特に、定例会議やチームミーティングにその傾向が見られます。

具体的な成果よりも「話すこと」そのものが目的化し、結果的に業務の効率を下げてしまっているのです。

もちろん、チームワークを円滑にするための会議は必要です。

しかし、無駄な会議を減らして業務を効率化したいなら、集まることが目的の会議の数を減らしてみることをおすすめします。

理由③:アジェンダがないから

アジェンダがない会議は目的が不明確になり、議論が脱線しやすくなります。

また、参加者は事前準備できないため、当日の議論がスムーズに進まず、時間だけが浪費されることも。

最悪の場合、会議終了後に「結局、何を決めたのか分からない」といった状況になりかねません。

この問題を解決するためには、会議前にアジェンダを作成・共有し、進行の指針を明確にすることが不可欠です。

アジェンダには、目的・議題・時間配分・決定事項を具体的に記載し、それに沿って会議を進めるようにしましょう。

また、アジェンダの定期的な見直しを行い、より効果的な会議運営を目指すことが重要です。

会議の無駄を改善するために押さえておくべき5つのポイント

無駄な会議を減らし、効率的な会議を実現するためには、5つのポイントを押さえることが重要です。

・あらかじめ会議の目的やアジェンダを共有する

・必要最低限の参加人数を設定する

・時間を決める

・WEB会議でハイブリッド会議を実現する

・会議ツールで情報共有を効率化する

それぞれ詳しく解説します。

ポイント①:あらかじめ会議の目的やアジェンダを共有する

会議の効率を高めるには、事前に目的やアジェンダを共有し、参加者が準備できる環境を整えることが重要です。

具体的には、会議の日時・場所・目的・議題を明記し、「いつ・どこで・誰が・何を・何のために・どのように」を明確に伝えることで、無駄な議論を防げます。

例えば、「新商品のプロモーション戦略を決定する」会議であれば、

事前に「ターゲット市場」「広告予算」「販売チャネル」などの議題を提示しておくことで、的確な議論が可能になります。

参加者が事前に情報を整理できるため、スムーズな会議運営につながるのです。

ポイント②:必要最低限の参加人数を設定する

会議の参加人数が多すぎると、議論がまとまりにくくなります。

特に6人以上になると、発言の機会が減り、議論の効率が低下することが研究でも示されています。

参照元

4〜6人程度が理想であり、最大でも10人までに抑えるのが望ましいでしょう。

参加者が多い場合はWEB会議を活用するのもおすすめです。

MAXHUB「All in One Meeting Board V7シリーズ」なら対面会議とWEB会議のハイブリッド会議を円滑に進められます。

ポイント③:時間を決める

会議が長引く原因の一つは、時間の管理が適切に行われていないことです。

そのため、事前に各議題の時間を決めれば、無駄な議論の時間を減らせます。

例えば、アジェンダに「進捗報告 10分」「意思決定 20分」「次のステップ確認 10分」と時間を割り振ることで、効率的な進行が可能になるでしょう。

タイムキーパーを設置し、進行役が残り時間を伝えると、時間内に収まりやすくなります。

時間を厳守することが、会議の生産性向上につながります。

ポイント④:WEB会議でハイブリッド会議を実現する

WEB会議ツールを活用することで、遠隔地のメンバーも参加でき、移動時間やコストを削減できます。

特にハイブリッド会議(対面+オンライン)を導入すれば、物理的な制約をなくし、多様な意見を集めやすくなります。

効果的なハイブリッド会議を実現するには、高品質な映像・音声を確保し、全員が公平に発言できる環境を整えることが重要です。

例えば、画面共有や録画機能を活用すれば、欠席者とも情報共有がスムーズになります。

MAXHUB「All in One Meeting Board V7シリーズ」なら高性能カメラ・マイク・スピーカーと柔軟な画面共有機能により、

対面と変わらないほど円滑なハイブリッド会議を実現できます。

ポイント⑤:会議ツールで情報共有を効率化する

会議後の情報共有が不十分だと、決定事項が浸透せず、行動につながりません。

この問題を解決するために、議事録作成ツールやタスク管理ツールを活用することが重要です。

例えば、AI音声認識ツールを導入すれば、自動で議事録を作成でき、記録漏れを防げます。

さらに、タスク管理ツールと連携し、会議で決まった内容をそのままタスク化することで、進捗管理がスムーズになります。

例えば、「次回の提案資料作成」などをツールに入力すれば、担当者が明確になり、フォローアップがしやすくなります。

適切なツールを活用することで、会議前後の業務も効率化でき、チーム全体の生産性向上につながります。

会議DXを実現するならMAXHUB「All in One Meeting Board V7シリーズ」がおすすめ

無駄な会議をなくし、DXを推進するなら、MAXHUB「All in One Meeting Board V7シリーズ」の導入がおすすめです。

このミーティングボードは、タイマー機能・メモ機能・録画機能を搭載し、会議の効率化をサポートします。

例えば、タイマー機能を使えば、アジェンダに沿った時間管理が容易になり、無駄な延長を防げます。

また、メモ機能を活用すれば、参加者が匿名で意見を出せるため、発言のしやすい環境が作れます。

さらに、録画機能を使えば、欠席者へ簡単に情報共有が可能です。

高品質な映像と音声により、ハイブリッド会議でも一体感を持って議論できます。

これらの機能を活用して、無駄な会議を減らし、生産性の高い業務を実現してみてください。

まとめ:会議の無駄を削減し、業務効率化を促進しよう【会議DXが鍵】

無駄な会議を減らし、効果的な会議を実現するためには以下のポイントを押さえておく必要があります。

・目的の明確化

・適正な参加者数

・時間管理の徹底

・ハイブリッド会議を実現

・会議ツールの導入

会議DXを実現できると、会議のムダを劇的に削減できます。

MAXHUB「All in One Meeting Board V7シリーズ」のようなツールを導入することで、

時間管理・情報共有・発言の活性化がスムーズになり、チームのパフォーマンス向上につながります。

無駄な会議を減らし、DXを推進することで、本来の業務に集中できる環境を整えましょう。