ブログ

2025年08月05日

保育DXを加速させる!電子黒板の選び方と導入成功事例3選

教育業界でのDX(デジタルトランスフォーメーション)が推進される中、

保育の現場でも業務効率化や保育の質向上が求められています。

しかし、いざDXを推進しようとしても、何から始めるべきかわからず、

電子黒板などのICT機器の選定で迷う園も少なくありません。

DX推進のためにICT機器を導入しても

「慣れるまで時間がかかるのでは」

「保育士の負担が増えそう」

など不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

そのような中で注目されているのが、直感的に操作でき、日々の保育や情報共有をサポートしてくれる電子黒板です。

この記事では、保育現場に適した電子黒板の選び方と、導入に成功した保育園の事例を3つご紹介します。

保育DXの進め方に迷っている保育園の経営者・ 園長、保育士、自治体関係者の方々は、ぜひ参考にしてください。

保育現場のDXとは

DXとは、デジタル技術を活用して社会やビジネスに変革をもたらし、生活をより便利で豊かにすることを目指す取り組みです。

保育現場でのDXとは、デジタル技術を用いて業務の負担を軽減し、保育士が子どもと関わる時間を確保しようとする取り組みを指します。

なぜ保育の現場にDXが必要なのか

日本は、保育士不足という深刻な社会問題に直面しています。

厚生労働省が公表する職業安定業務統計によると、令和6年1月の保育士の有効求人倍率は3.54倍で

前年同月と比べて0.42ポイント上昇しており、全職種の平均である1.35倍と比べても、

依然として非常に高い水準にあることが分かります。

保育士は不足しているものの、業務は多様で煩雑化しており連絡手段の多様化から保護者対応も複雑化しています。

こうした理由により、保育士一人あたりの負担が増大しており、離職や人材確保の難しさにつながっています。

課題を解決し、限られた人材で質の高い保育を維持するには、業務効率化を進めるDXの活用が急務です。

厚生労働省は「こども政策DX推進チーム(第2回)」において、

2025年度中に保育施設等へのICT端末導入率100%を目指す方針を示しています。

参考:こども家庭庁|保育士の有効求人倍率の推移

参考:こども政策推進DXチーム(第2回)

保育現場でDXを推進した際のメリット3選

保育現場でDXを推進したメリット①職員の業務改善ができる

保育現場のDX推進のためアプリやソフト等を導入すると、

登降園記録・出欠管理・連絡帳といった業務が効率化でき、手作業が減り作業時間を大幅に削減できます。

保育料計算や自治体提出用データ集計も自動化され、事務作業の負担が減らせるでしょう。

また、アプリやソフト内の情報を一元管理できるため、検索・共有が容易になり、過去の情報もすぐに見返せます。

これにより、保育日誌や指導案の作成が効率化でき、残業削減や持ち帰り業務の抑制につながります。

保育現場でDXを推進したメリット②保護者との関わりが増える

保育現場でDXを推進すると、保護者とのやり取りがより円滑になります。

連絡帳アプリや登降園管理システム、写真共有サービスなどを活用すれば、

日々の子どもの様子をリアルタイムで共有でき、保護者は安心して保育園に預けることができます。

口頭や紙のやり取りが減ることで、情報の行き違いが防げ、双方向のコミュニケーションが活発になります。

その結果、保護者との信頼関係がより深まるのも、保育DXの大きなメリットの一つです。

保育現場でDXを推進したメリット③保育の質の向上に繋がる

保育現場でDXを推進することで、日々の記録や書類作成の手間が減り、子どもと向き合う時間を確保できます。

保育記録や健康管理などもデジタルで一括管理できるため、

情報の見返しや共有がしやすくなり、保育士同士の連携もスムーズになるでしょう。

加えて、電子黒板を使えば活動内容の視覚的な提示ができ、子どもたちの理解を深め、

保育士間の保育の意図を共有することにも役立ちます。

こうした環境整備により、一人ひとりに応じた丁寧な保育が行えるようになり、結果として保育の質の向上につながります。

DXは効率化だけでなく、より良い保育の土台を築く力になります。

保育DXに伴う2つの注意点

保育DXには多くのメリットがありますが、同時に注意すべき点も存在します。

注意点を事前に理解しておくことで、導入時のトラブルを防ぎ、よりスムーズにDXを進めましょう。

保育現場のDXには初期コストがかかる

保育現場のDX推進には、ICT端末の購入やネットワーク整備、職員の研修などに初期コストがかかる点は注意が必要です。

特に小規模園では負担に感じることもあるでしょう。

こうした負担を軽減するために、国や自治体による補助金・助成金制度が活用できる場合があります。

制度を上手に活用することで、無理なくDXを進めることが可能です。導入前に補助金・助成金の情報を確認しておくと安心です。

保育現場のDXにはツールの操作方法を覚える必要がある

保育現場のDX推進では、ICT機器やソフトの操作方法を職員が覚える必要があるため、

導入時に戸惑いや負担を感じるケースもあります。

特に、これまでデジタルにあまり触れてこなかった職員にとってはハードルが高く感じられる可能性もあるでしょう。

最近の保育向けツールは直感的な操作ができる設計が多く、マニュアルや動画解説、サポート窓口なども充実しています。

導入前に操作体験ができるデモ環境を活用したり、段階的に機能を取り入れたりすることで、無理なく定着を図ることができます。

難しそうという不安を取り除く工夫が、スムーズなDX実現への第一歩となります。

保育DX推進の3ステップ

保育現場でDXを推進するには、段階を踏んで計画的に進めることが大切です。

ここでは、準備から運用までの3つのステップに分けて、具体的な進め方をご紹介します。

ステップ①準備段階

まずは、現場の業務内容や日々の課題をしっかりと見直すことから始めましょう。

どんな業務に負担がかかっているのかを把握したうえで、ICTを導入する目的や、解決したい課題を明確にします。

その後、導入スケジュールや必要な対応を計画し、保育士や保護者など関係者にも丁寧に説明して、納得と協力を得ることがスムーズな導入につながります。

ステップ②導入段階

次に、園の目的や環境に合ったシステムやツールを選び、設定や初期準備を進めていきます。

導入と同時にしっかりと操作方法や活用例について研修を行うなど、実際に使う保育士にとって分かりやすく、

使いやすいモノであるとを伝える工夫も重要です。

また、急な変化に戸惑わないよう、しばらくは紙とデジタルの両方を使いながら、少しずつ現場に定着させていくこともポイントです。

ステップ③運用段階

運用を開始したら終わりではありません。

実際に使ってみて生じた疑問やトラブルに迅速に対応できるよう、定期的なフォローが欠かせません。

また、導入によってどんな効果があったのかを振り返り、改善点を見つける「効果測定」も重要です。

さらに、うまくいった事例や工夫をチーム内で共有することで、園全体のスキルや意識の底上げにもつながります。

その他

ICT導入には初期費用がかかることもありますが、国や自治体の補助金・助成金を活用すれば負担を軽減できます。

また、子どもや保護者の情報を扱うため、セキュリティ面の対策も忘れずに。

さらに、ICTに対して不安を感じる保護者もいるため、導入の目的やメリットをきちんと伝えることで、理解と安心を得ることができます。

保育DXで注目の電子黒板とは?

電子黒板とは、文字やイラストなどをデジタルで表示・操作できる次世代型のホワイトボードです。

保育園やこども園で活用すれば、PCに表示された資料や写真、動画などを

そのまま画面に映し出すことができ、視覚的にわかりやすい保育が実現します。

また、スピーカーを内蔵したモデルであれば、絵本の読み聞かせ動画や音楽、WEB会議の音声もクリアに再生できるため、

部屋全体にしっかりと音が届き、子どもたちにも快適に伝わります。

こうした多機能性と使いやすさから、電子黒板は保育DXを支える重要なツールとして、いま大きな注目を集めています。

電子黒板とモニターの違いは?

教育や保育の現場でICT機器を導入する際、電子黒板とモニターのどちらを選ぶべきか迷われるかと思います。

電子黒板とは、アナログの黒板やホワイトボードに代わるデジタル技術を用いたツールです。

画面上にPCから表示した資料や画像などを映し出したり、拡大・縮小といった操作ができたりするだけでなく、

黒板のように指や専用ペンで自由に書き込みを行うことが可能です。

さらに、書き込んだ内容は必要に応じて保存できるため、後から見返すことや共有も簡単に行えます。

一方で、モニターは主に映像や情報を表示するための機器であり、

画面上に文字を書き込んだり絵を描いたりする機能は備えていません。

電子黒板を活用するメリット3選

紙やホワイトボードなど、これまで使い慣れたツールでも十分に保育は行えてきました。

しかし、電子黒板を活用することで、よりスムーズで効果的な保育が可能になる場面も増えてきています。

ここでは、保育の現場で電子黒板を導入することによって得られる具体的なメリットを見ていきましょう。

視覚的で分かりやすく説明できる

電子黒板は、写真や動画、音声、アニメーションを映し出して、子どもたちにわかりやすく情報を伝えられます。

動きや音が加わることで、興味や集中力を引き出し、理解を深める効果が期待できるでしょう。

さらに画面の拡大・縮小が自由にできるため、小さな部分も見やすく説明でき、知識の定着につながります。

季節の行事や身近なテーマも、映像を使うことで臨場感をもって学べます。

業務効率に繋がる

電子黒板を導入すると、保育で使う資料や教材を事前にデジタルで準備して、当日は画面に映すだけで即使用できます。

黒板への板書や紙資料の印刷・配布といった作業が不要になり、日々の保育準備が効率化されるでしょう。

その結果、業務の時短や負担軽減につながり、保育者が子どもと向き合う時間をより確保できるようになります。

データの保管・利用が効率的にできる

電子黒板を使えば、写真や動画を活用して日々の保育の様子を分かりやすく伝えられます。

保護者には行事の様子や子どもの成長を共有しやすく、信頼関係の構築に役立ちます。

また、職員間でも記録データをすぐに共有できるため、引き継ぎや話し合いがスムーズになり、

チーム全体での連携や保育の質の向上につながるでしょう。

電子黒板導入時のチェックポイント4選

電子黒板には様々なタイプがあり、「どれを選べばいいのか分からない」という声もよく聞きます。

導入するなら、現場に合ったものを選びたいですよね。

そこで今回は、選ぶ前に確認しておきたいポイントをいくつかご紹介します。

現場の状況に合わせて、ぜひ参考にしてみてください。

使いやすく高機能か?

保育現場で使うICT機器は、誰でもすぐに使える簡単なものがおすすめです。

操作が難しいと、忙しい現場では使われなくなることがあります。

電子黒板には、幼児向けアプリが入っているものや、実物投影機に接続できるものなど種類があります。

PCが内蔵されているタイプや、外部PCとつないで使うタイプもあるので確認しましょう。

また、有線接続か無線接続かも大事なポイントです。購入前には先生が実際に触って、

電源や接続のしやすさ、PCやタブレットとの相性をチェックすると安心です。

電子黒板のサイズ選びと設置のポイントは?

電子黒板にはさまざまな大きさがあります。

空間に対して大きすぎるモニターだと使いづらくなってしまうので、

使用する空間の広さや一度に見る人数を考慮した上で検討すると良いでしょう。

出し入れして使う場合は、収納場所の確保が必要です。

コンセントの位置や電源タップの差し込み口の数を事前に確認しておくことも重要です。

購入する前に、電子黒板を配置する空間についてよく検討しておきましょう。

電子黒板にかかる総費用は?

電子黒板の価格は、メーカーの公式サイトで表示されていないことが多いため、

購入を検討するときは直接見積もりを取ったり、販売店の価格を確認したりする必要があります。

一般的に、PCやカメラ、マイク、スピーカーなどを外付けするタイプの電子黒板は価格を抑えやすく、

これらが一体になったモデルは少し高めになる傾向があります。

価格の差は主に画面のサイズによっても変動します。

活用できる補助金や交付金はあるか?

電子黒板単体での申請は難しい場合も多く、保育ICT全体のツール・システム導入の一環で申請するのが一般的です。

補助金の内容や要件、募集時期は年度・自治体ごとに変動するため、各自治体の情報を必ずご確認ください。

ここでは例として東京都で活用できる補助金や交付金について紹介します。

・保育所等におけるデジタル化推進事業(保育所ICT化補助金)

・保育ICTラボ事業

・とうきょう すくわくプログラム推進事業

・教育支援体制整備事業費交付金

参考:保育DX関連予算資料|こども家庭庁

参考:保育ICTラボ事業|こども家庭庁

参考:とうきょう すくわくプログラム推進事業|私立学校補助金関連書類|東京都生活文化局

参考:教育支援体制整備交付金 QandA 【幼児教育の質の向上のための緊急環境整備】

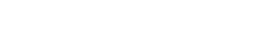

保育現場で電子黒板を活用した成功例3選

実際に保育現場で電子黒板を導入すると、どのような効果や変化が見られるのでしょうか。

保育現場で電子黒板を取り入れた事例をお伝えします。

電子黒板が保育現場でどのように活用され、保育士、また子どもたちにとってどれほど有益であるか、

実際に導入いただいたお客様の声を見ていきましょう。

認定こども園 藤河幼稚園

小中学校でICT教育が進む中、当園でもICT環境の整備を検討していたところ、

出前授業の講師の先生から「電子黒板はありますか?」との一言が導入の決め手に。

従来のプロジェクターは映像が不鮮明でトラブルも多く、授業の進行に支障がありました。

そこで導入したMAXHUB「All in One Meeting Board」は、顕微鏡の映像を高画質で大画面に映せるうえ、

アノテーション機能で「こんなふうにスケッチしてね」と映像の上に直接描いて示せるため、子どもたちも理解しやすくなりました。

何より、迫力ある映像に子どもたちは目を輝かせ、興味を惹かれている様子が印象的でした。

ICTの力で、学びがもっと楽しくなる実感を得ています。

導入事例記事:認定こども園 藤河幼稚園様

学校法人柏学園 認定こども園 南幌みどり野幼稚園

保育士を目指す高卒生のスクーリングでは、通信トラブルが課題でした。

そんな中導入したのがMAXHUB「All in One Meeting Board」です。

離れた場所ともホワイトボードを共有しながら通話でき、学びがぐっと身近になりました。

会議も効率化され、保護者には動画で園児の様子を伝えられるように。大画面での学習で子どもたちの集中力もアップしました。

先生たちからは「想像以上に便利!」との声もあり、現場の中に、小さな変化と前向きな動きが着実に広がっています。

導入事例記事:学校法人柏学園 認定こども園 南幌みどり野幼稚園様

北本市公立保育所・北本市立児童発達支援センター

北本市の保育所では、50年近く変わっていなかった視聴覚教材や不安定なネット環境がネックとなり、研修も教材活用も一苦労でした。

そこで導入されたのがMAXHUB「All in One Meeting Board」です。

ICTが苦手な保育士でも直感的に使え、各園からオンライン研修に参加可能に。

移動の手間もコストも削減され、業務効率が一気に改善されました。

「少しずつ触って、もっと便利に使えたらいいね」と先生たちも前向きです。

MAXHUB「All in One Meeting Board」は、長年止まっていた現場に変化の風を吹き込んでいます。

導入事例記事:北本市公立保育所様 北本市立児童発達支援センター様

保育現場に最適!使いやすさ抜群のMAXHUB「All in One Meeting Board V7シリーズ」

この記事では、保育DXについて解説しました。

人手が足りない中で、連絡帳や印刷物の準備に追われて、子どもともっとじっくり関わりたいのにと思うこと、ありませんか?

ICTって難しそうで不安…というICT導入に対する考えは誰にでもあります。

最近では保育現場でも電子黒板が注目されています。 写真や動画を大きく映せたり、そのまま教材に書き込んだり、

記録や研修の共有も楽になります。

たとえば、MAXHUB「All in One Meeting Board V7シリーズ」は、タッチで直感的に操作できて、

ICTに触れることが初めての先生でもすぐ活用可能です。

保育の時間だけでなく、会議や保護者対応にも役立つでしょう。

「人手が足りないけど、子どもたちのためにできることは増やしたい」

そんな園にこそ、電子黒板はぴったりです。

まずは一度、実際に触ってみませんか?

きっと、新しい保育のヒントが見つかりますよ。