消防力を低下させないICT環境構築

会議や研修会で1つの署に職員や消防車両が集中すると

有事の際の対応速度が遅くなり、消防力の低下に繋がりかねません。

消防職員が移動せずとも、必要な会議や研修会に参加できる

ICT環境構築を実現してくれたのがミーティングボードでした。

1 導入の背景 コロナ禍による会議の制限

消防広域化(*1)により、令和元年度、岩沼市消防本部と亘理地区行政事務組合消防本部が統合し、

あぶくま消防本部が発足しました。

消防本部毎に組織体制や出動体制、日常業務など、異なっていたため、

統合にあたり調整する必要があり、担当者による会議が幾度となく行われていました。

しかし、令和2年3月頃からコロナ禍の影響で、

一室に大勢の職員が集まることができなくなってしまったのです。

その結果、限られた職員しか会議に出席することができず、

情報共有や意見の吸い上げが十分にできない状況でした。

世間ではWEB会議やテレワークが徐々に普及し、

当組合でも外部機関との会議や研修会、講習会がオンラインで開催されるように。

このような時代の潮流を捉え、当組合はコロナ禍であっても

幅広い職員がWEB会議に参加できるよう、ICT環境構築について検討が始まりました。

その一環として、注目したのがMAXHUB「All in One Meeting Board」(以下ミーティングボード)をはじめとしたMAXHUB製品でした。

*1 消防広域化:消防力(*2)を充実強化するために消防の広域化と連携・協力を推進すること

*2 消防力:自治体の規模や災害に対して消防の人員・資機材・環境などを

トータルで考えた消防の能力値を示す

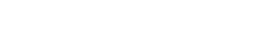

2 導入前の課題 住民サービスの低下を防ぎたい

コロナ禍以前から、消防職員は業務の特性上、

署から移動が必要な会議や研修会への参加が難しいと感じていました。

なぜなら、消防職員が移動する場合、待機すべき署から消防車・救急車ごと移動することになり、

有事の際に駆け付けるまでの所要時間が長くなってしまう可能性があるからです。

地理的に一直線で3つの署が存在しているため署間の移動には時間がかかり、

どこか一か所に集まると、手薄な署ができてしまうのです。

手薄になった署の消防力は低下し、住民サービスの低下につながりかねません。

そのため、移動せずとも消防職員ができる限り必要な会議や研修会に

参加できる環境を構築したいと考えていました。

課題は他にも。

当組合の消防職員は3か所の署を含めた交代勤務制で業務を行っています。

外部講師を招いた研修会や、消防職員同士のOJTを開催する場合は、

少なくとも岩沼消防署で2回、亘理消防署で2回、小規模な山元消防署の消防職員は

亘理消防署へ移動できる時に参加という形でした。

この形では研修会等の度に、最低4回もの会場設営が必要で時間とコストがかかります。

さらに、前述のとおり署間の移動が容易でないため、全消防職員の参加も難しかったのです。

ICT環境の構築を目指すとともに、効率のよい研修会等を開催することで、

全消防職員のスキルアップを図れないかと考えていました。

3 ミーティングボードを選んだ決め手 だれでも直感的に操作ができる

はじめは、大型モニターにカメラ・マイク・スピーカーを接続する運用を検討していました。

しかし、そういった機器だと限られた人しか準備・活用ができないのでは、と感じていたのです。

そんな中、ミーティングボードを知った時は衝撃でした。

WEB会議に必要な周辺機器が1台に集約されていて、

だれでも直感的に操作ができる点が魅力的でしたね。

さらにWEB会議を開始するまでの所要時間も短く、

高性能なカメラ・マイク・スピーカーが内蔵されているため、

署間での会話がスムーズになるのではないかと感じました。

これなら、署間をオンラインで繋ぐ形での研修会等の開催も

簡単に実現できるのではないかと考え、導入に至りました。

-

ミーティングボードと360度全方位WEBカメラを併用した会議室の様子

-

ロの字型の会議室でも360度全方位WEBカメラの活用により、

参加者の表情が相手に伝わる

4 導入後の効果① 消防力を低下させない会議の実現

ミーティングボードの導入によって、WEB会議が簡単に開催できるようになり、

出席者を増やせたことで、情報共有や意見の吸い上げがスムーズになりました。

会議での署間の移動は不要となり、消防力の低下を

招かないようになったというのは非常に大きな効果です。

消防職員からも、操作に特別な知識やスキルが必要ないため、だれでも直感的に操作でき、

WEB会議の準備が楽になったと好評です。

これまでは、消防職員全員が会議に参加できなかったため、

会議に参加した消防職員が別の消防職員に伝えるという情報伝達方法でした。

しかし今では、出席者が増えただけでなく、

3拠点の会議室を同時に繋ぎながら会議できるようになったので、

ダイレクトに情報が届きやすくなり、情報共有の質も向上しました。

5 導入後の効果② 効率的で平等に参加できる研修会

現在、研修会等は消防職員が対面でも研修会を受けられるように、

岩沼消防署と亘理消防署で1回ずつ開催し、

ミーティングボードで会場の署とそれ以外の署を接続しています。

開催回数を最低4回から2回に減らすことができただけでなく、

どこの署にいても研修会へ参加できるようになりました。

効果はそれだけではありません。

これまで出動態勢を取る必要のある消防職員は、

有事の際、研修会の会場からそのまま出動していました。

しかし今では、そういった消防職員が

待機室からでも参加できるような環境構築に成功しました。

ノートPCの画面を待機室の外部モニターに出力し、180度広角WEBカメラを使用して

参加者を映すことで、開催会場と待機室の一体感を高められています。

ミーティングボードやWEBカメラなどのMAXHUB製品を導入したことで、

平等に研修会へ参加できるようになり、全職員のスキルアップにも繋がっています。

-

ミーティングボードを使用した研修会の様子①

-

ミーティングボードを使用した研修会の様子②

-

ノートPCに180度広角WEBカメラを接続し、

待機室からも研修会に参加できる環境を構築 -

出動態勢を取りながら待機室から研修会に参加する様子

6 今後の展望① 講習会での活用

地域の小中学校からは消防署見学、住民からは救命講習会を、

オンラインで開催できないかとご要望をいただくこともありました。

当時はICT環境の構築が整っておらず、開催が難しかったのですが、

今では3つの署を繋いで、どこからでも参加できる講習会の実現可能になりました。

これまでに行った対面での講習会の規模は20~30人程度。

ミーティングボード自体も集音性に優れていますが、会場が大きくなった場合にも講師の方の声や

参加者の方の質問を拾えるよう、ワイヤレスマイクスピーカーを用意しています。

ワイヤレスマイクスピーカーはWEB会議でも活用しており、

ワイヤレス接続によって場所を問わず設置できるので非常に便利ですね。

今後、ミーティングボードや周辺機器を活用することで、

住民の方にとって参加しやすい・学びやすい講習会を開催し、

応急手当や救命といった技術の普及啓蒙活動にも尽力できればと考えています。

7 今後の展望② 災害発生時の活用

今まで災害発生時には、大きなホワイトボードへ

「いつ・どこで・何があった」という情報を書きこんでいました。

今後はミーティングボードのホワイトボード共有機能を活用して、

起こっていること・対応している活動を各署の消防職員が

1つのスライドへ時系列に書きこむことで、情報の一元化を狙っています。

また、これまで災害現場における情報は、無線による伝達がほとんどで、

その送信者の表現や受信者の受け取り方によって、情報の伝わり方に違いがありました。

しかし、ミーティングボードの活用で、災害現場と消防本部を直接繋げられるだけでなく、

画像・動画による効率的な情報伝達が容易になり、情報精度の向上に繋がると期待しています。

| URL | 亘理地区行政事務組合 |

|---|---|

| ダウンロード用PDF |