ブログ

2025年09月05日

ハウリング対策はプロに任せよう!会議室の音響測定と改善方法を解説

今では一般的になったWEB会議の普及により、会議室のハウリングや聞き取りにくさといった

音響トラブルが会議の質を大きく左右する問題が浮き彫りになっています。

「マイクの不調かも?」「スピーカーのせい?」そんな漠然とした悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ハウリングなどの会議室の問題に対して音響環境を整えるための方法と、

プロによる音響測定を基にした改善方法をわかりやすく解説します。

ハウリング対策の基本|なぜ会議室でハウリングが起きるのか?

ハウリング対策の基本を理解するには、まず原因を知ることが大切です。

会議室でハウリングが起きるのは、機器や環境が音の悪循環を生みやすい条件を持っているためです。

ここでは以下の2つの視点から、ハウリングの本質に迫ります。

・ハウリングの仕組みと主な原因

・会議室特有の音響環境が引き起こす問題

原因を正確に理解すれば、対策の方向性も定まります。

音のトラブルに悩まされない快適な会議室づくりを目指しましょう。

ハウリングの仕組みと主な原因

ハウリングの仕組みと主な原因は、マイクが拾った音をスピーカーが再生し、

その音を再びマイクが拾って増幅することで不快な音が発生するためです。

この現象が起きる理由は、音がループして増幅されるフィードバック現象にあります。

主な原因は次の通りです。

・マイクとスピーカーの距離が近すぎる

・スピーカーの音量設定が大きすぎる

・マイクの感度が高すぎる

・複数メーカーのマイクとスピーカーを使用している

・壁や天井が音を反射しやすい

特に、硬質素材やガラス面が多く使われた会議室では音の跳ね返りが起こりやすく、フィードバック現象が発生しやすいです。

ハウリングは単なる機器の設定ミスだけではなく、空間設計や素材の選定といった「音響環境そのもの」が深く関係している現象です。

会議室特有の音響環境が引き起こす問題

会議室特有の音響環境が引き起こす問題とは、反射・残響・拡散の制御が不十分な空間設計が原因です。

たとえば、ガラスや石膏ボードなど吸音率の低い素材が使われていると、

音が反射を繰り返し、残響時間が過剰に長くなるため、声がこもり、明瞭度が低下します。

また、平行な壁面が多い構造では、同じ音が行き来して響きがぶつかり合い、場所によって聞こえ方にムラが出ることもあります。

音の広がり方が偏っていると、マイクが必要のない音まで拾ってしまい、ハウリングや会話の明瞭度低下の原因にもなります。

ハウリングや会話の明瞭度低下を防ぐには、音を吸収する素材や音の広がりを整える工夫を取り入れた空間づくりが欠かせません。

WEB会議の音声トラブルが招く業務への影響とは

WEB会議の音声トラブルが招く業務への影響は、想像以上に大きいです。

対面ではない環境では、わずかな音声の乱れでも、相手にストレスを与えます。

代表例は以下となります。

・聞き返しや聞き間違いにより集中力が低下

・社外との会議で信頼を損なうリスク

・音響環境の悪化による機会損失

それぞれの影響を把握して、音響環境改善への理解を深めましょう。

聞き返しや聞き間違いにより集中力が低下

聞き返しや聞き間違いにより集中力が低下するのは、WEB会議でよくある問題の一つです。

話し手の声がハウリングを起こしたり、明瞭度に欠ける音声だと、聞き手は発言の意図を正しく理解しようと神経を使い精神的にも疲弊します。

このような状況が続くと、本来注目すべき議題に意識が向かず、集中力が途切れてしまいます。

さらに、内容を聞き逃す不安から発言を控える参加者も出てくるため、会議全体の活気や建設的な議論も失われがちです。

音の明瞭さは、会議の品質を維持するうえで欠かせない条件になります。

些細なノイズや途切れが、会議の「考える余白」を奪っていることに気づくべきかもしれません。

社外との会議で信頼を損なうリスク

社外との会議で信頼を損なうリスクは、営業や提案の場面で特に深刻です。

たとえば、新規取引先との初回打ち合わせでハウリングや音切れが続けば、

提案内容が良くても「やりにくい会議だった」と印象づけられ、受注率にも影響します。

特に海外や遠隔地とのWEB会議では、日程の調整に手間がかかる分、

音声が不明瞭なままでは「準備不足」や「技術力の低さ」を印象付けてしまい大きな損失に直結する可能性もあります。

WEB会議では、表情や身振りよりも「声の明瞭さ」がコミュニケーションの鍵です。

音響環境の整備は、信頼を守る有効な戦略の一つです。

社内の意思決定や合意形成の遅れ

社内の意思決定や合意形成の遅れは、WEB会議の音声トラブルが静かに引き起こす深刻な課題です。

たとえば、会話中にハウリングが発生したり、重要な発言が聞き取れないと、その内容が正確に共有されない可能性があります。

そのまま進行すれば、「伝えたつもり」「聞いたつもり」で認識のズレが起きることも。

こうした食い違いは資料の差し戻しや業務の手戻りを招き、プロジェクトの停滞にもつながります。

本来の議論にかける時間が修正対応に奪われ、意思決定のスピードと質が低下するのは絶対避けたいですよね。

音響環境の乱れは経営全体に影響する「見えない損失」です。

聞き取りやすい音環境は、合意形成の精度を高める基本インフラといえるでしょう。

ハウリングの具体的な対策方法│音響機器の見直し

ハウリングの具体的な対策方法とは、音響機器の設置環境や選び方の見直しから始まります。

特にスピーカーやマイクの調整は、音の回り込みを左右する重要な要素です。

ここでは以下の3つを軸に、現場でできる具体策を紹介します。

・スピーカーの設置環境を工夫

・マイク選びと設置方法で改善

・ハウリング防止装置という選択肢

根本的な解決には、空間の音響特性を改善したほうが近道になるケースも多いですが、まずは気軽にできる範囲でチャレンジしてみましょう。

スピーカーの設置環境を工夫

スピーカーの設置環境を工夫することは、ハウリングを抑えるうえで基本かつ重要な対策です。

ハウリングは、マイクがスピーカーから出る音を再び拾ってしまう「音のループ現象」によって発生します。

そのため、スピーカーの向きや距離、反射面との位置関係を見直すだけでも、発生リスクを下げられます。

具体的な方法としては以下となります。

・マイクとスピーカーをできるだけ離す

・スピーカーをマイクの正面ではなく横や後方に配置する

・スピーカーの向きを参加者に向け、マイク側に向けない

・壁や天井の反射を防ぐため、スピーカーの角度を調整する

・スピーカーを1台ではなく複数台配置して全体音量を抑える

これらの設置環境の見直しはコストをほとんどかけずに効果を得られるため、最初に試すべき改善策といえるでしょう。

マイク選びと設置方法で改善

マイク選びと設置方法で改善できるハウリング対策は、多くの会議室で見落とされがちです。

ハウリングの発生には、マイクが「どの方向の音を拾うか」「どの範囲を拾うか」といった特性が密接に関わっています。

たとえば、全方位から音を拾う無指向性マイクは利便性が高い反面、不要な反射音やスピーカー音も拾いやすく、ハウリングの原因になりがちです。

一方で、集音方向が限られる単一指向性マイクや集音範囲が可変するビームフォーミングマイクを選ぶと、

狙った声だけを的確に拾い、ハウリングリスクを大幅に軽減できます。

またマイクの設置位置も重要です。話者との距離が遠すぎると感度を上げる必要があるため、ハウリングが起きやすくなります。

適切な機種選びと設置環境の最適化が、快適な会議環境づくりの鍵となります。

ハウリング防止装置という選択肢

ハウリング防止装置という選択肢は、機器面からアプローチできる解決策のひとつです。

フィードバックサプレッサーやエコーキャンセラーなどは、音声信号をリアルタイムで分析し、ハウリングを引き起こす周波数を瞬時に抑制します。

さらに、DSP制御やオートミキサー機能により、不要なマイクチャンネルを自動でミュートするなど、操作面において扱いやすさが進化しています。

近年では、上記の機能が内蔵された会議用スピーカーやサウンドバーも増えており、

WEB会議ソフトウェア側でもエコーキャンセルが標準搭載されています。

会議室の物理的な制約を抱える現場では、これらの機能を活用することで音響環境の安定性が向上します。

万能ではありませんが、現場対応力の高い選択肢として念頭に置いておきましょう。

ハウリングの具体的な対策方法│音響測定の重要性

音響測定は、ハウリング対策を行う上で重要なポイントです。

音の問題は感覚では判断しづらく、数値による特性の把握が的確な対策の第一歩となります。

ここでは次の2点に焦点を当て、音響測定の役割を具体的に解説します。

・音響測定でわかる環境特性

・プロによる測定とセルフチェックの違いbr>

音響の癖を理解せずに機器を導入しても効果は限定的です。まずは測定から対策を始める意識が大切です。

音響測定でわかる環境特性

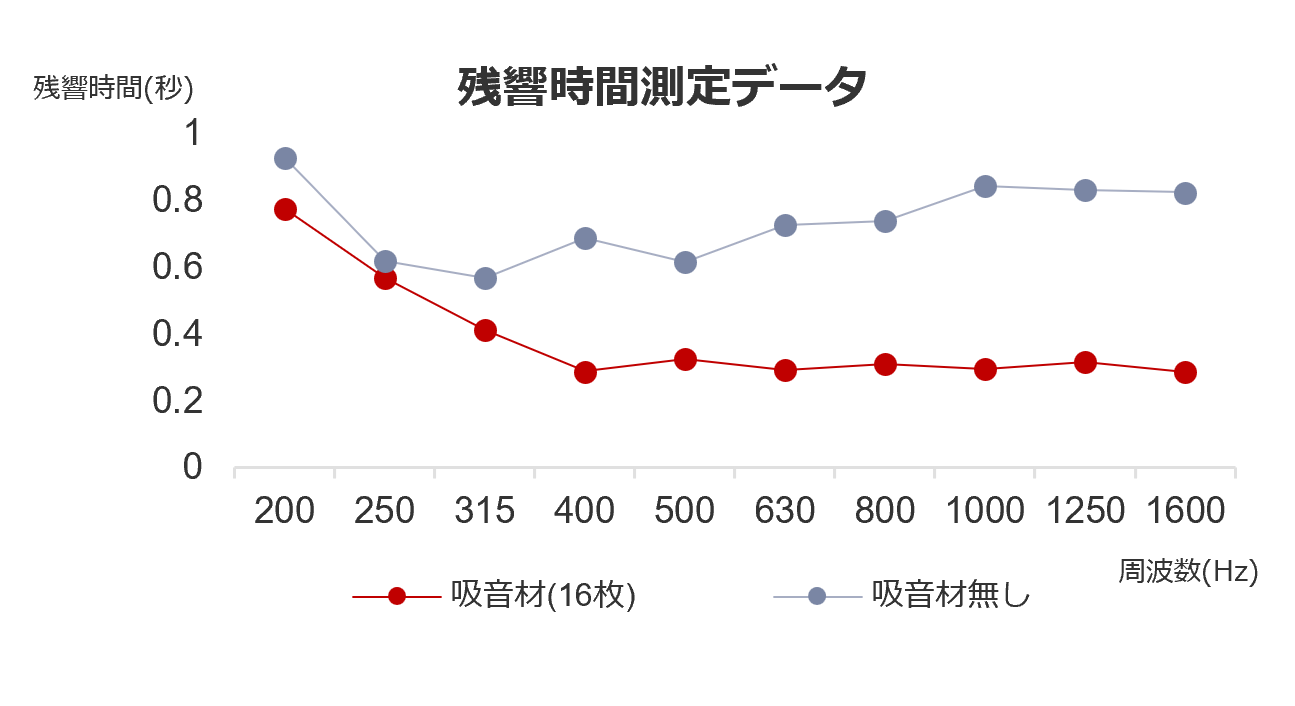

音響測定を行うことで、会議室の聞こえづらさを数値で可視化でき、環境特性を客観的に把握できます。

-

弊社札幌支店での計測の例

-

たとえば「声がこもる」「聞き返しが多い」といった問題の多くは、残響時間が長すぎることが主な原因です。

残響時間とは、音が鳴り終わってから完全に消えるまでの時間で、会議室では0.3〜0.4秒程度が理想で、0.6秒を超えると声がこもり明瞭さが低下します。

プロによる音響測定では、専用機器を使ってこの残響時間を正確に測定。音の反射や拡散の状態も総合的に分析して、課題を明確にできます。

こうした測定結果があれば、機器の選定や設置、内装材の選び方に至るまで、改善の方向性を理論的に導き出せます。

感覚では捉えきれない空間のクセを、データという形で把握できることが、音響測定の最大の価値といえるでしょう。

プロによる測定とセルフチェックの違い

プロによる測定とセルフチェックの違いは、精度と改善提案の質に大きな差があることです。

セルフチェックでは、耳やスマートフォンの簡易アプリなどを用いた確認が主流で、あくまで主観に頼る範囲に留まります。

「少し響く気がする」といった感覚的な判断では、問題の発生源や周波数帯などの詳細な特定は難しく、見落としが起きやすいのが現実です。

一方で、プロの音響測定では、専用の機器と専門的な知識を駆使して、残響時間・音圧レベル・反射の位置関係などを数値で可視化します。

また、測定結果に基づき、空間特性や会議の目的に応じた具体的な改善提案ができるのもプロならではの強みです。

音の問題は「見えない不具合」です。だからこそ、プロの視点と精密なデータに頼る価値は非常に大きいと言えるでしょう。

会議室の音響環境を改善する方法とは?

会議室の音響環境を改善する方法は、 機器の性能に頼らず空間そのものの音響特性を整える事が大切です。音響トラブルの多くは空間設計に原因があり、設計を見直せば多くの問題は改善できます。

以下の3つの観点から、快適な音環境づくりの具体策を紹介します。

・WEB会議を想定した音響設計のポイント

・吸音パネルや防音材による空間の改善

・ハウリングを防ぐ会議室の内装設計

表面的な対策ではなく、根本的な音響改善を行うことで、会議の質と業務効率を飛躍的に高められます。

WEB会議を想定した音響設計のポイント

WEB会議を想定した音響設計のポイントは、従来の対面型会議室では対処しきれない音の課題に、空間設計で対応することです。

マイクとスピーカーが同時に動作するWEB会議では、設置場所や向きによってハウリングや音の回り込みが起こりやすくなります。

これを防ぐには、音が均等に届き、反射音を拾わない配置が重要。指向性マイクやスピーカーの分散対策は効果的です。

さらに、天井の高さや壁材の影響も見逃せません。ガラスやスチールが多いと反響が強くなり、

音の明瞭度が下がります。内装材には吸音や拡散性を考慮した設計が必要です。

WEB会議に対応した会議室には、機械的対策と建築的対策の両立が不可欠です。

多様な働き方が進む今、会議室の音響環境の整備は企業の競争力を支える基盤といえるでしょう。

吸音パネルや防音材による空間の改善

吸音パネルや防音材による空間の改善方法は、音響測定の結果に基づいた会議室の音のクセに応じた対策を行う点が大きなポイントです。

「残響時間が長い」「特定の周波数でこもる」といった原因に直接手を加えるのが最短の改善策になります。

具体的な対策例は以下の通りです。

・壁や天井に「吸音材」を設置し、不要な反射音を抑えて声の明瞭度を高める

・こもる帯域や場所には「反射材」を使い、音の輪郭を整える

・反響による聞こえムラには「拡散材」で音を均等に広げ、空間全体の音場を整える

こうした対策は、測定データに裏打ちされているため、無駄がなく効果的です。

限られた予算でも会議の音質を効率よく向上させることができるでしょう。

ハウリングを防ぐ会議室の内装設計

ハウリングを防ぐ会議室の内装設計では、建築構造が音響に与える影響を意識することが大切です。

音響測定の結果、反響やハウリングの原因が「壁の素材」や「天井の形状」といった構造にあるケースも多く見られます。

たとえば、平行な壁面が向き合うと、音が行き来して「フラッターエコー」と呼ばれる不快な反響が起きやすくなります。

この現象を防ぐには、壁の一部に傾斜や曲面を取り入れると効果的です。

また、床や壁にガラスや金属などの反射率が高い素材を多用すると、残響やこもりの原因になります。

設計時に音環境を考慮した建材を使用することで、後からの対策が最小限で済み、快適な会議室を実現できるでしょう。

ハウリング対策に関するよくある質問と回答

ハウリングを効果的に防ぐには、正しい知識と適切な対処法を知ることが重要です。

誤った対処をすると悪化させてしまうため、原因の切り分けや根本的な対策が欠かせません。

本章では、現場でよくある疑問に対してまとめました。

一つずつ正しく理解して、確実なハウリング対策を行いましょう。

ハウリングとエコーの違いは何ですか?

ハウリングとエコーは、どちらもマイクとスピーカー間の音のループが原因ですが、性質が異なります。

ハウリングは、スピーカー音をマイクが拾い続けることで特定の周波数が増幅し、「キーン」という不快音が発生する現象です。

エコーは、スピーカーから出た音が遅れて再びマイクに拾われ、やまびこのように響くのが特徴です。

どちらもWEB会議の聞き取りを妨げますが、原因や対策は異なり、正確な把握には音響測定が有効です。

どのくらいの広さの会議室から音響測定が必要ですか?

音響測定が必要になる会議室の広さに明確な基準はありません。

むしろ、面積よりも「残響や聞き取りづらさを感じる頻度」が判断材料になります。

例えば、小会議室でもガラス面や硬質素材が多い場合、音が反射して明瞭さが損なわれやすくなり、

広い会議室でも設計や素材が音響に配慮されていれば問題は少ない場合もあります。

「広さ」よりも「音の状態」で判断するのが正解です。

迷ったときは簡易測定やプロの診断を活用することで、不要な工事や設備投資を避けられます。

ハウリング対策はプロに相談!ナイスモバイルの音響計測サービスが選ばれる理由

ハウリング対策は、プロに相談したほうが早くて確実です。

会議室の音環境では、機器の性能や配置、壁材などが複雑に影響し合うため、自分だけで原因を見つけるのは難しいものです。

ナイスモバイルの音響計測サービスなら、専用機器で残響時間や音圧分布などを精密に測定し、

ハウリングを含む会議室の音の問題をグラフや図解のレポートでわかりやすくご提示します。

課題の可視化により、改善点が直感的に理解できます。

また、測定データを基に、会議室の構造や用途に応じた改善プランを提案できるので、

吸音パネルの配置や機器の選定など、最小限の投資で最大効果を狙えます。

測定から導入までを一貫して担当するため、対策の精度と安心感が違います。

会議室の音響トラブルにお悩みの方は、ぜひご相談ください。

会議室の音響トラブルにお悩みの方はこちらにご相談ください。

音響計測サービスの詳細についてはこちらをご覧ください。