ブログ

2025年07月04日

ファシリテーションに求められるスキルと役割:会議を変革する実践的アプローチと必須能力

会議の時間ばかりが長くなり、なかなか結論に至らない。

一部のメンバーだけが発言して、多様な意見が出てこない。

オンライン会議ではさらに参加者の反応が見えづらく、進行に苦労する。

このような課題を抱えているなら、ファシリテーションスキルの習得が解決の鍵となるでしょう。

ファシリテーションとは、会議やディスカッションの場で参加者の意見を引き出し、建設的な議論を促進し、合意形成を効果的に導くために編み出されたノウハウです。

ファシリテーターという「場の舵取り役」を設け、中立的な立場から議論を活性化。

チームの総合力を最大化する重要な役割を担います。

この記事では、ファシリテーションの役割やファシリテーターに求められるスキルについて解説。

スキル習得の参考になる教科書やデジタルツールの活用法までご紹介します。

ファシリテーションの役割やスキルを身につけ、会議の生産性向上を目指しましょう。

ファシリテーションとは

ファシリテーションとは、「促進する」「楽にする」という意味の英語で、会議やワークショップで参加者の活動を活発化し、効果的な成果を生み出すための手法です。

日本ファシリテーション協会によると「人々の活動が容易にできるよう支援し、うまくことが運ぶよう舵取りすること」と定義されています。

従来の司会進行とは異なり、ファシリテーターは中立的な立場から参加者の主体的な参加を促し、創造的で建設的な議論を生み出します。

ファシリテーターの5つの重要な役割

ファシリテーターは会議や話し合いの場において多面的な役割を担います。

以下の5つの役割を理解し、状況に応じて適切に使い分けることが効果的なファシリテーションの実現につながります。

プロセスの設計者・管理者:効果的な議論の流れをつくる

会議の目的を達成するための最適なプロセスを設計し、適切に管理する役割です。

事前準備段階では会議の目的や参加者の特性を考慮して議論の流れを計画し、実際の進行では設計したプロセスに沿って議論が進むよう調整します。

時間配分を意識しながら各段階で必要な成果が得られているかを確認し、限られた時間で最大の効果を生み出すことを目指します。

場の安全性の保証者:心理的安全性を確保する

参加者が安心して発言できる環境をつくることは重要な役割の1つです。

会議の冒頭でグランドルールを設定し、「どんな意見も尊重する」「建設的な議論を心がける」といった約束事を共有します。

発言に詰まっている参加者がいる場合は適切にサポートし、批判的な発言や攻撃的な態度が見られた場合は冷静に介入してポジティブな議論に戻すことも大切な役割です。

中立的な観察者:偏りなく全体を見る

議論の内容に対して特定の立場を取らず、中立的な視点から全体の状況を観察する役割です。

自分の意見や価値観を議論に持ち込まず、すべての参加者の意見を平等に扱うことが重要です。

議論の流れや参加者の表情、発言の傾向などを注意深く観察し、議論が停滞している場合や一方向に偏っている場合は適切な介入を行って議論を活性化させます。

触媒・促進者:参加者の知恵や意見を引き出す

ファシリテーターは、参加者が持つ潜在的な知識や経験、アイデアを表面化させるための触媒的な役割を担います。

適切な質問や問いかけを通じて参加者の思考を刺激し、新しい視点や創造的なアイデアを引き出しましょう。

オープンクエスチョンを多用し、「もしも」や「仮に」といった仮定の質問で既存の枠組みを超えた発想を促します。

沈黙を恐れず、参加者が考える時間を十分に提供することも重要です。

統合者:多様な意見を構造化し合意に導く

さまざまな意見やアイデアを整理・分類し、関係性を明確にして参加者全員が納得できる結論や合意に導くこともファシリテーターの重要な役割です。

類似した意見をグループ化し、対立する意見の共通点を見つけ出し、議論の論点を構造化して視覚的に整理します。

ホワイトボードや付箋紙、デジタルツールなどを活用し、議論の内容を参加者全員が理解できる形で可視化することが重要です。

ファシリテーターに求められるスキル

効果的なファシリテーションを実現するためには、4つの基本的なスキルを身につける必要があります。

これらのスキルは相互に関連し合っており、バランスよく発達させることが重要です。

場のデザインスキル:効果的な環境づくり

参加者が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を設計・構築するためのスキルです。

物理的な環境から心理的な環境まで、多面的な配慮が求められます。

-

会議室の座席配置

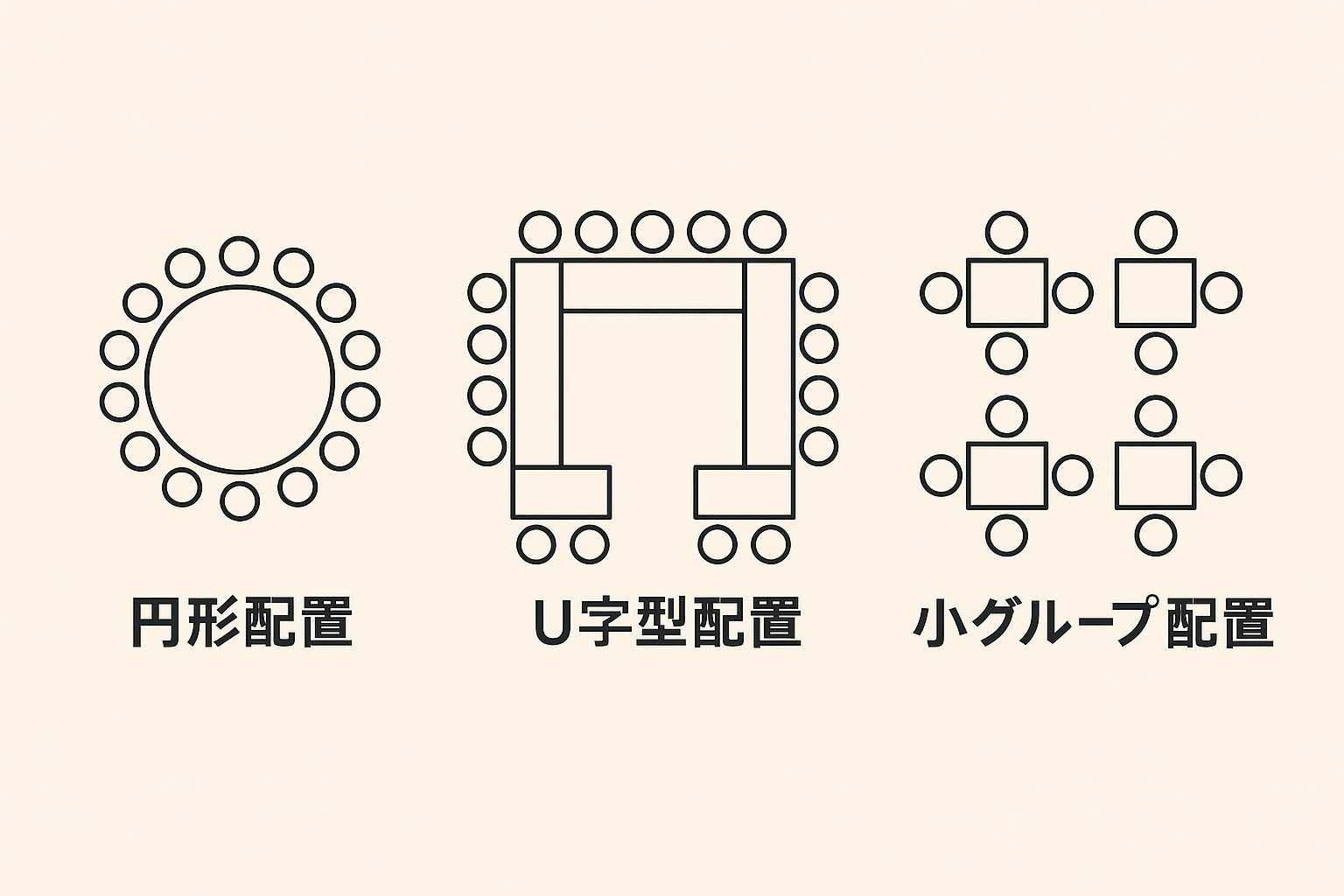

物理的空間のデザイン:配置・ツールの選択

会議室のレイアウトは議論の質に大きく影響します。

円形配置は、参加者が円になって座るため視覚的な序列を排除できます。

対等な関係での議論に最適です。

U字型配置は、参加者全員がプレゼンの様子を把握しやすく、また円形配置のように視覚的な序列を排除できます。

そのため、プレゼンテーションと議論の組み合わせに有効です。

小グループ配置は、少人数に分かれて議論できるので、参加者一人ひとりの発言機会を増やせます。

また、ホワイトボードやマーカー、付箋紙などのツールも欠かせません。

これらは情報を可視化し、積極的な議論を促します。

心理的安全性の確保:発言しやすい雰囲気づくり

チームメンバーが対人関係のリスクを恐れることなく、自然体の自分でいられる環境をつくり出します。

アイスブレイクで参加者の緊張をほぐし、「すべての意見に価値がある」「建設的な議論を行う」といったグランドルールを設定しましょう。

また、ファシリテーター自身が温かく受容的な態度を示し、どんな意見に対しても肯定的な反応を示すことで、参加者は安心して発言できるようになります。

目的とゴールの明確化:何を目指す場なのかの共有

会議の目的とゴールが曖昧なまま進行すると、議論が拡散し参加者のモチベーションも低下しかねません。

会議の冒頭で明確に目的とゴールを共有し、議論の方向性を示す必要があります。

目的は「なぜこの会議を行うのか」という根本的な理由を示し、ゴールは「この会議で何を達成するのか」という具体的な成果を明示します。

デジタル環境における場のデザイン:オンライン会議のセッティング

オンライン会議でのファシリテーションでは対面とは異なる配慮が必要です。

安定したインターネット接続、高品質なカメラとマイク、画面共有機能などを事前に確認しましょう。

参加者の反応が読み取りにくいため、定期的に参加者に発言を求めたり、チャット機能を活用して意見を収集したりする工夫が必要です。

対人関係スキル:信頼関係の構築と意見の引き出し

参加者との信頼関係を構築し、効果的なコミュニケーションを促進するためのスキルです。

ファシリテーターの人間性や姿勢が大きく影響する領域でもあります。

理解力

参加者の発言の背景にある思いや意図を正確に理解する能力が求められます。

表面的な言葉だけでなく、その発言に込められた本当の意味を読み取ることが重要です。

参加者の立場や経験、価値観を考慮し、「つまり、○○ということでしょうか」「もう少し詳しく教えていただけますか」といった確認や質問を適切に行います。

積極的傾聴:相手の意見を受け止める技術

積極的傾聴とは、話し手の言葉だけでなく、感情や意図も含めて全体的に理解しようとする聴き方です。

話し手に全注意を向け、言葉の内容だけでなく声のトーンや表情、身振りなども観察します。

相槌や頷きを適切に行い、話し手の感情を受け止め共感を示すことで、話し手が話しやすい環境をつくります。

質問力:思考を促す質問の設計と投げかけ方

適切な質問は参加者の思考を深め、新しい視点を提供し、議論を活性化させる強力なツールです。

オープンクエスチョンでは、参加者の自由な発想を促し、仮定の質問で既存の枠組みを超えた発想を促します。

掘り下げの質問では、表面的な発言をより深く探求し、本質的な議論へと導けます。

非言語コミュニケーションの活用:表情・姿勢の読み取りと活用

ファシリテーターは、参加者の表情や姿勢、声のトーンなどから多くの情報を読み取り、適切な対応が必要です。

困惑した表情を見せている場合は説明を補足し、前のめりになっている場合は関心が高いと判断でき、テンポよく議論を進めます。

ファシリテーター自身もオープンな姿勢、温かい表情、適切なアイコンタクトを通じて参加者との信頼関係を構築できます。

心理的安全性や多様性への配慮:さまざまなバックグラウンドを持つメンバーへの対応

年齢や性別、文化的背景、専門分野などが異なる多様なメンバーが参加する場では、この多様性を価値として活かし、すべての参加者が合意形成に貢献できる環境をつくりましょう。

文化的背景や世代間の違いに配慮し、専門用語を多用せずすべての参加者が理解できる言葉で議論を進めることが重要です。

構造化スキル:議論の整理と可視化

複雑で混沌とした議論を整理し、参加者全員が理解しやすい形に組み立て直すスキルです。

論理的思考力と情報整理能力が重要な要素となります。

論点の整理:議論の流れを把握し方向づける

さまざまな意見や情報が飛び交い論点が混在する中で、ファシリテーターは現在何について議論しているのかを常に把握し、必要に応じて論点を整理する役割を担います。

議論の全体像を把握し、複数の論点が同時に議論されている場合は議論の順序を整理しましょう。

本質的でない議論や脱線した議論については建設的に軌道修正を行います。

情報の可視化:ホワイトボードやデジタルツールの活用

議論の内容を視覚的に整理することで参加者の理解が深まり、議論も活性化されます。

ホワイトボードで重要なキーワードや概念を書き出し関係性を明確にしたり、付箋紙でブレインストーミングや意見の分類を行ったりします。

デジタル環境では、ホワイトボードアプリを活用してリアルタイムでの共同編集が遠隔地とも可能です。

思考の整理:複雑な問題の分解と構造化

複雑な問題を適切に分解し、理解しやすい形に構造化する必要があります。

ロジックツリーで問題を要素別に分解したり、因果関係図で原因と結果の関係を視覚的に表現したりします。

MECE(重複なく、漏れなく)の原則にしたがって情報を整理することで、議論の精度を高めることが実現可能です。

進行管理:時間と議題のバランスを取る

限られた時間で最大の成果を得るために、時間と議題のバランスを適切に管理することが必要です。

会議の開始時に各議題の時間配分を明示し参加者と共有します。

途中で時間の使い方を調整する必要がある場合は適切な提案を行い、タイマーを活用したり議題ごとの残り時間を可視化したりして効果的な時間管理を行います。

合意形成スキル:納得感のある結論への導き方

多様な意見や立場を持つ参加者を、全員が納得できる結論に導くためのスキルです。

単純な多数決ではなく、創造的で建設的な合意を形成することが目標となります。

対立意見の調整:建設的な対話の促進

異なる意見や利害が対立する場合、この対立を破壊的なものではなく創造的なものに転換する役割を担います。

まず双方の意見を正確に理解し共通点を見つけ出し、対立点を具体的に特定してその背景にある価値観や懸念を探りましょう。

その上で双方の価値観を満たす創造的な解決策を参加者全員で検討します。

意思決定プロセスの設計:全員参加型の合意形成

効果的な合意形成のために適切な意思決定プロセスを設計します。

コンセンサス法で全員が納得できる解決策を見つけ出したり、多段階評価法で複数の選択肢を段階的に評価したりします。

重み付け評価法で複数の評価基準に重みをつけて総合的に判断することも可能です。

振り返りの促進:次のアクションにつなげる

会議で決定した内容を実際の行動に移すためには、適切な振り返りと次のステップの明確化が不可欠です。

会議の終盤で振り返りの時間を設け、参加者が学んだことや気づいたことを共有する機会を提供します。

「今日の議論でもっとも重要だったポイントは何ですか」といった質問を通じて参加者の学びを深めます。

フォローアップの設計:決定事項の実行とモニタリング

会議での決定が確実に実行されるよう、適切なフォローアップの仕組みを設計します。

具体的なアクションアイテムとその責任者、期限を明確にし、進捗を確認するためのチェックポイントや報告方法も決定しましょう。

定期的な進捗確認の場を設け、実行上の課題や困難に対して適切なサポートを提供します。

ファシリテーターの多様な役割と活動領域

ファシリテーターはさまざまな場面でその専門性を発揮します。

場面に応じて求められる役割や注意点が異なるため、それぞれの特性を理解することが重要です。

会議・ミーティングにおけるファシリテーターの役割

定例会議のファシリテーション

定例会議は組織運営の基盤となる重要な場ですが、形式化してマンネリ化しやすいという課題があります。

情報共有と意思決定のバランスを適切に取り、単なる報告の場に終わらせず、課題の共有や改善アイデアの検討など、参加者が主体的に関与できる要素を組み込みましょう。

参加者の発言機会を均等に配分し、普段発言の少ないメンバーからも意見を引き出す工夫を行います。

問題解決・意思決定会議でのファシリテーション

問題解決や重要な意思決定を行う会議では論理的で体系的なアプローチが求められます。

まず問題の現状を正確に把握し関係者間で共通理解を形成し、問題の根本原因を多角的に分析してさまざまな解決策を検討しましょう。

最後に実現可能性や効果を評価して最適な解決策を選択します。

ここでは、感情論や個人的な好みではなく、組織の目標や価値観に照らして最適な選択を行えるように注意しましょう。

創造的会議でのファシリテーション

新商品のアイデア出しや新しい事業の企画など創造性が求められる会議では、自由で開放的な雰囲気づくりが重要です。

ブレインストーミングでは「批判禁止」「量重視」「自由奔放」「便乗歓迎」の4つの原則を徹底し、参加者が恐れることなくアイデアを出せる環境をつくります。

さまざまな発想法やクリエイティブシンキング手法を活用し、従来の枠組みを超えた発想を促進します。

チームビルディングにおける役割

新チーム立ち上げ時のファシリテーション

新しいチームが結成された際、メンバー間の関係性構築と役割分担の明確化を支援します。

チームメンバーがお互いを知る機会を提供し信頼関係の基盤を築き、チームの目的とゴールを明確にしてメンバー全員が同じ方向を向いて活動できるよう支援しましょう。

それぞれのメンバーの強みや専門性を活かした役割分担を決定し、効果的なチーム運営の基盤をつくります。

チーム内の関係性構築のファシリテーション

既存のチームでもメンバーの変更や組織の変化により関係性の再構築が必要になる場合があります。

相互理解を深めるための対話の場を設け、メンバー同士が自分の価値観や働き方について語り合う機会を提供しましょう。

チームの成果を振り返り、成功要因を共有することで、チームとしての自信と誇りを醸成し、定期的なチームビルディング活動を企画してメンバー間の交流を促進します。

コンフリクト解決のファシリテーション

ファシリテーターはチーム内で対立や摩擦が生じた場合、対立の原因を客観的に分析し表面的な問題と根本的な問題を区別しながら、中立的な立場で解決を支援します。

多くの場合、コミュニケーションの不足や誤解が原因となっているため、相互理解を促進することから始めましょう。

対立する当事者が感情を整理し冷静に状況を見つめ直せるよう支援し、第三者の視点を活用して新しい解決策を見つけ出します。

組織開発・変革における役割

ビジョン・戦略策定でのファシリテーション

組織のビジョンや戦略を策定する際、多様なステークホルダーの意見を統合し全員が納得できるビジョンの形成を支援します。

経営陣、管理職、一般社員など異なる立場の人々の意見を公平に聞き、組織全体の方向性について合意を形成します。

データ分析と直感的な洞察のバランスを取りながら現実的で魅力的なビジョンを共同でつくり上げましょう。

組織文化の変革プロセスのファシリテーション

組織文化の変革は長期間にわたる複雑なプロセスです。

変革の各段階で適切な支援を提供し持続可能な変化を促進します。

現在の組織文化を客観的に分析し変革の必要性について組織全体の理解を促進し、目指すべき文化の姿を明確にして、そこに至るまでのロードマップを策定します。

変革の過程で生じる抵抗や不安に対してもオープンな対話を通じて解決策を見つけましょう。

部門間連携強化のファシリテーション

組織の規模が大きくなると部門間の連携が課題になりがちです。

部門を超えた協働を促進し、組織全体の効率性を向上させる役割を担います。

各部門の役割や責任を明確にし重複や空白部分を解消し、部門間の情報共有やコミュニケーションのルールを策定して円滑な連携の基盤をつくります。

共通の目標設定や成果指標の共有を通じて、部門を超えたチームワークを促進しましょう。

教育・研修における役割

教育や研修の場面ではファシリテーターが学習者の主体的な学びを促進し、知識やスキルの定着を支援します。

従来の講義型の研修とは異なり、参加者同士の相互作用を通じた深い学習を実現します。

ワークショップ型の研修では、参加者の経験や知識を活用した学習を設計し、実践的なスキルの習得を支援。

研修の成果が職場で活用されるようアクションプランの策定やフォローアップの仕組みも設計しましょう。

デジタル時代のファシリテーション:新たな役割とツール活用

テクノロジーの進歩とリモートワークの普及により、ファシリテーションの方法も大きく変化しています。

デジタル環境での効果的なファシリテーションを実現するためには新しいスキルとツールの習得が必要です。

オンライン・ハイブリッド環境でのファシリテーターの役割変化

対面とリモートの違いを理解し橋渡しする

オンライン環境では対面での非言語的なコミュニケーションが制限されるため、より意識的で明確なコミュニケーションを心がけましょう。

画面越しでは参加者の表情や身振りが読み取りにくいため、定期的に参加者の状況を確認し、理解度や参加度を把握する工夫が必要です。

また、オンライン会議やハイブリッド会議では、基礎的なITスキルが求められます。

使用するデバイスやアプリの操作や設定のほか、音響や映像、ネットワークのトラブルといった発生しやすい技術的問題とその対処法についても合わせて把握することで、円滑な会議運営が可能です。

ハイブリッド環境での心理的安全性の確保

対面とリモートの参加者が混在するハイブリッド環境では、参加形態による不平等が生じないよう特別な配慮が必要です。

発言機会を公平に配分し、リモート参加者が疎外感を持たないように工夫しましょう。

会議室ではリモート参加者の顔を見えるよう大きなモニターに表示し、音響設備も適切に調整します。

参加者の平等性を担保する工夫

オンライン環境では、参加者の発言が重複したり一部の人だけが発言したりすることが起こりがちです。

そのため、全参加者が平等に発言できる仕組みが求められます。

発言順序を事前に決めたり挙手機能やチャット機能を活用したりして、秩序ある議論を促しましょう。

小グループでのブレイクアウトルームを活用することで、大人数での会議でも一人ひとりの発言機会を確保できます。

デジタルツールを活用したファシリテーション

ホワイトボードアプリの効果的な使い方

ホワイトボードアプリはリモート環境での議論の可視化に欠かせません。

さまざまなアプリがありますが、それぞれの特徴を理解して適切に選択することが重要です。

ブレインストーミングでは参加者が同時に付箋を追加できる機能を、複雑な問題の分析ではマインドマップやフローチャート機能を活用します。

ホワイトボードアプリについては、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらの記事も合わせてご覧ください。

ホワイトボードアプリとは?ハイブリッドワークに欠かせない主要ツール9選と選び方を解説

投票・アンケートツールの活用

オンライン環境では、参加者の意見を素早く収集・集計するためのツールが有効です。

これらのツールを使うことでリアルタイムでの意見収集や合意形成を行えます。

匿名での意見収集機能を活用することで、立場や上下関係にとらわれず率直な意見を収集できます。

また、多肢選択式の投票機能を活用すれば、迅速な意思決定も実現可能です。

ファシリテーターとしての成長:スキル向上のための具体的ステップ

ファシリテーションスキルの自己評価法

ファシリテーションスキルの向上には、客観的な自己評価が不可欠です。

まず、ファシリテーションの4つの核心スキル(場のデザイン、対人関係、構造化、合意形成)それぞれについて、具体的な評価基準を設定しましょう。

場のデザインスキルでは、参加者アンケートや振り返りにより、以下のような要素について客観的に評価しましょう。

- 参加者が安心して発言できる環境をつくれている<

- 適切な時間配分ができている

- 必要な資材や技術的準備が整っている

対人関係スキルでは、すべての参加者から意見を引き出せているか、適切な質問ができているか、グループダイナミクスを把握し適切に介入できているかなどが評価すべき項目です。

構造化スキルでは、複雑な情報を整理し可視化できているか、論理的な議論の流れをつくれているかを評価します。

合意形成では、会議後の参加者アンケートで「意見が十分に聞かれたか」「合意内容に納得しているか」を評価してもらいます。

また、合意形成にかかった時間や参加者の発言回数の偏り、決定事項の実行率などの定量的指標も測定しましょう。

自己評価においては、同僚ファシリテーターとの相互観察を行い、中立性の維持や対立調整の技術について具体的なフィードバックを得ることも効果的です。

実践を通じた継続的な成長方法

ファシリテーションスキルは実践を通じて身につくものです。

まず、小規模な会議やワークショップからスタートし、徐々に複雑で大規模なセッションに挑戦することで、段階的にスキルを向上させます。

定期的な振り返りとフィードバック収集は成長に欠かせません。

会議終了後には必ず振り返りの時間を設け、うまくいった点と改善点を明確にします。

参加者からの率直なフィードバックを求め、次回の改善に活かしましょう。

メンター制度やコーチングの活用により、経験豊富なファシリテーターからの指導を受けることで、効率的なスキル向上が可能になります。

ファシリテーションに関する書籍や論文の読書、オンライン講座の受講、専門的な研修への参加などを通じて、理論的に知識を深めましょう。

実験的な手法の導入では、新しいツールや技法を積極的に試し、自分なりのファシリテーションスタイルを確立します。

会議の生産性向上を実現するMAXHUB製品

会議の生産性向上には、会議を円滑に進めるための機能を備えたデバイスの活用が欠かせません。

こうしたデバイスとファシリテーションスキルの双方を活用することで、より効果的な会議の実現に寄与します。

ここでは、ファシリテーションを用いた会議の現場で活躍するMAXHUB製品をご紹介します。

すべての会議の生産性を高める――MAXHUB「All in One Meeting Board V7シリーズ」

MAXHUB「All in One Meeting Board」(以下:ミーティングボード)は、

会議に必要なハードウェア・ソフトウェアをすべて搭載したインタラクティブホワイトボードです。

ハイブリッド会議はもちろん、あらゆる会議の最適化を実現します。

ミーティングボードは、高精細タッチパネルディスプレイに、オートフレーミング機能を備えた広角カメラ、高性能のマイク・スピーカーを搭載。

発言者を自動で見つけフォーカスしつつ、集音範囲が広いマイクにより、会議室のどこにいても的確に音声を拾います。

対面でもリモートでも変わらぬ臨場感を演出できるので、コミュニケーションの質が向上。

対面参加者とリモート参加者との間の熱量の差も埋められ、ハイブリッド会議でも一体感が生まれます。

また、Windows OSを搭載しているので、Windows対応のWEB会議アプリを使用可能。

ハイブリッド会議にはミーティングボードから直接入室できるので、会議準備にかかる時間や工数を大幅に軽減できます。

ミーティングボードには、会議でのファシリテーションをアシストする機能も搭載。

タイマー機能で時間管理がしやすく、画面の録画・録音機能により、会議内容をアーカイブ可能。

議事録代わりに動画で会議の様子を共有できます。

ホワイトボード機能では、自由な書き込みだけでなく、付箋やマインドマップなどを利用できます。

また、匿名でメモを転送できるので、アイデアの収集も対面、リモートを問わず簡単に実現。

効果的なアイデアの可視化、整理に寄与します。

さらに、5種類のカメラレイアウト機能により、手動フレーミングから自動パノラマ、ディスカッションモード、スマートギャラリーまで、

会議の形態に応じて最適な表示を選択。

リモート参加者も会議室にいるような臨場感を味わえるので、会議での疎外感を軽減します。

ディスプレイのサイズは55~86型と多彩なラインナップを展開。

さまざまな会議室の広さに合わせて選択できます。

まとめ

ファシリテーションは、現代のビジネス環境において不可欠なスキルです。

ファシリテーターの5つの重要な役割を理解し、4つの基本スキルを身につけることで、効果的なファシリテーションが実現できます。

練習と経験を通じて、段階的にスキルを発展させることで、組織の変革と成長に貢献するファシリテーターを目指しましょう。

効果的なファシリテーションは、会議を単なる時間の消費から、創造と革新の場へと変えていくのです。