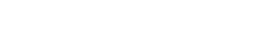

全教室に導入し実現できた快適で柔軟な授業

全教室に据え置きの大型提示装置を導入する

必要性を感じ、比較検討の末、パフォーマンス

の高さから導入したミーティングボード。導入

の結果、教職員の負担軽減や授業の柔軟性向上を

実現することができました。

1 導入前の課題 プロジェクターの設置や管理

MAXHUB「All in One Meeting Board」(以下、ミーティングボードという)を導入する前は、プロジェクターを活用していました。

視聴覚室などでは、短焦点のプロジェクターを黒板の上に据え置きで設置していましたが、

教室で何かを提示したい場合は、持ち運べるプロジェクターを使っていました。

教室に持ち運びセッティングして、授業が終わったら片付けて…と、計10分程度はかかっていたと思います。

さらに、授業で使うためにプロジェクターの予約をしたり、誰がどこに置いたか管理したり、手間に感じる部分が多くありました。

プロジェクターの取り合いを避けようと、科ごとの予算で科専用のプロジェクターを購入している場面も見かけました。

視聴覚室などの部屋は、数に限りがあり使いたい場合は予約する必要があるため、それも手間に感じていましたね。

そのような状況から、全教室に据え置きの大型提示装置を導入する必要性を感じていました。

2 ミーティングボードを選んだ決め手 パフォーマンスの高さ

コロナ禍以降、学校現場のデジタル化が加速し、教育業界に適した大型提示装置は大きく分けて、

電子黒板とプロジェクターに意見が割れている状態にありました。

本学園はICTの導入が後発だったこともあり、他の私立学校が集まる研修等で先行事例を研究し、

プロジェクターではなく電子黒板の導入を決定しました。

その背景として、

・プロジェクターはどうしても正面に向けて映写するため、アナログの黒板とスペースを食い合ってしまう

・電子黒板と黒板を併用することで多角的な授業展開をしている先行例があった

・従来通りアナログの黒板のみの授業スタイルも尊重したい

・教科によっては映像教材を積極的に用いるため、より発色の良いディスプレイタイプの電子黒板は需要があった

等が挙げられます。

電子黒板を探す中で販売店に紹介していただいたのが、ミーティングボードでした。

操作してみて感じたのは、何よりパフォーマンスの高さ。

学校現場は、窓が大きく沢山の光が入る環境で、常に40人規模に説明を行うため、中途半端な性能では画面の見え辛さが発生してしまいます。

しかしミーティングボードは起動速度、処理速度、操作性、スピーカーの性能、解像度、発色など、あらゆる面が高水準にまとまっています。

他社の電子黒板も色々と比較しましたが、大きな差を感じましたね。

本学園には6つのコースが存在し、映写する授業は需要が高いこともあり、ミーティングボードが最適だと判断しました。

加えて、学校現場というものはある程度すべきことが毎年決まっており、基本的に例年を踏襲していく仕事です。

授業はもちろん、担当する学年や単元は多少変わりますが、教職員たちは基本的にこれまでやってきた自分の資産を使って授業を展開していきます。

そのため、新しいものに対して苦手意識がある方は珍しくありません。

そのため、ミーティングボードを導入した際には、教職員たちに活用を強制はせず、

とにかく使ってみるハードルを下げることに気を配りました。

ミーティングボードの活用方法を紹介する研修を実施した際も、

アナログの黒板を使用した授業スタイルに沿えるような使い方に絞り「あくまで紹介です」と伝える言葉にも工夫をしましたね。

ミーティングボードはWindows OSが搭載されているため、普段校務で活用するPCと操作感が大きく変わらなかったという面も、

心理的な導入のハードルを下げる1つの要素になってくれ、ありがたかったです。

3 導入後の効果① 教職員の負担軽減へ

少しずつミーティングボードを追加し、今では全教室にミーティングボードを設置しています。

その結果、プロジェクターを教室へ持ち運んでセッティングする必要がなくなり、授業の準備時間短縮を実現できました。

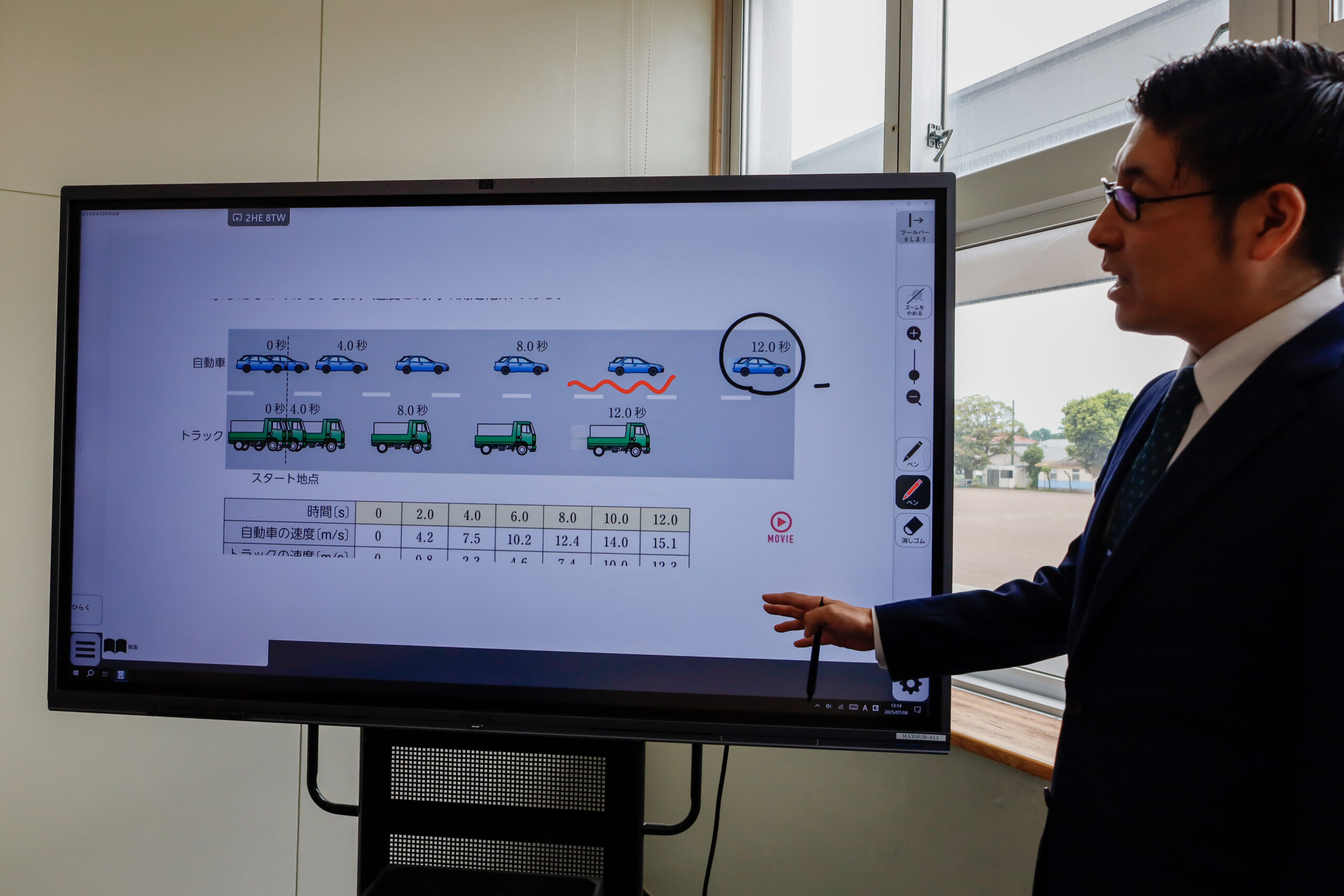

PowerPointで作成したスライドを映す授業スタイルが最も多いのですが、

教室に入って電源を入れて投影するだけなので、授業前の準備はほぼなくなりました。

また、授業内容の準備にもよい変化が。

ミーティングボードならPowerPointで作成したスライドだけではなく、

授業中に画面を切り替えて動画や地図などの画像を、ブラウザ経由で容易に見せることができます。

スライドを作り込まなくともブラウザが使えることで、教職員の負担軽減に繋がっており、生徒の理解度の向上にも繋がっていると感じています。

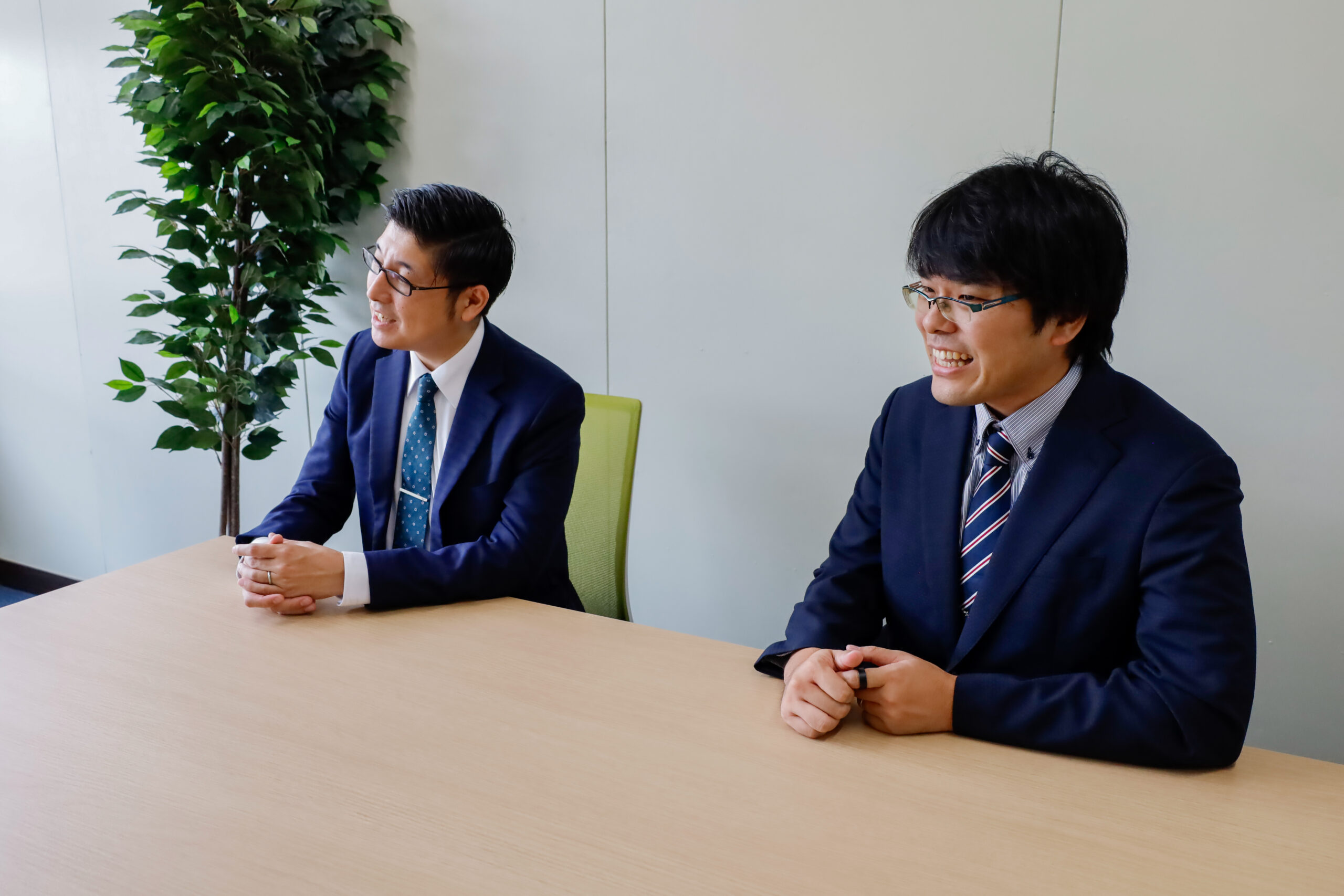

さらに最近では、教科書に付属のCD-ROMや、ネットから教科書のデータや専用アプリがダウンロードでき、電子教科書として使用ができます。

ミーティングボードはWindows OSが搭載されているので、ブラウザからそれらをダウンロードし、そのまま画面上に表示することができるのです。

何をどう使うかは教職員1人1人に任せていますが、電子教科書をスクリーンショットしてホワイトボード機能に貼りつけ上から板書をしたり、

英語であればアプリ上で英語の発音を再生したり、物理であればアプリ上で動画を再生したり…と活用方法は多岐に及んでいます。

当然授業を行う前に予習は必要ですが、投影するための資料をPowerPoint等で作成する必要もなくなりますし、

ほぼ手ぶらで教室に行くだけで授業を開始できるようになったので、かなり校務的に助かっているのではないでしょうか。

-

電子教科書を専用アプリで開くと、動画や音声の再生もできる

-

電子教科書を用いた実際の授業の様子

4 導入後の効果② 授業の柔軟性向上

既存の黒板をそっくり残したままミーティングボードを追加しているため、教職員が提示できるスペースが増え、授業展開の柔軟性が上がったと感じています。

授業展開においては、「質:ずっと表示しておきたいもの(公式や地図)」と「量:書いては消していきたいもの(計算過程など)」があります。

授業でミーティングボードを使うかどうかに加えて、使い方も教職員に任せているのですが、

前者をミーティングボードに表示させたまま後者を従来の黒板でまかなうなど、個々に考え、展開しやすい授業を構築できるようになりました。

活用方法は教職員によってさまざまで、ワイヤレスドングル等で簡単にPCやiPadの画面を投影できるディスプレイとしてのみ、活用している教職員もいます。

今年70歳の教職員も「電子黒板は便利だね」と授業で活用していますね。

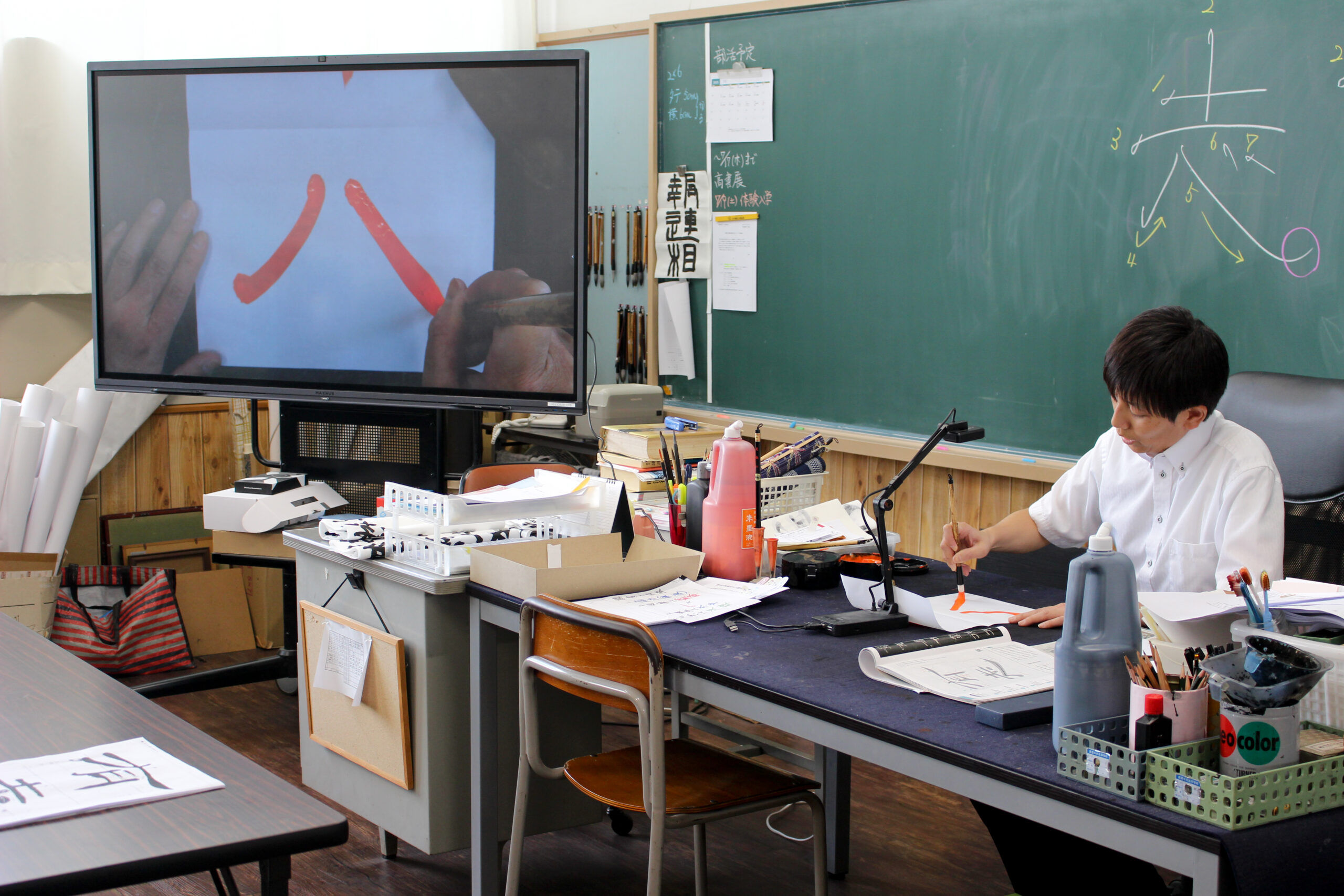

書道の授業では、書画カメラとミーティングボードをHDMIケーブルで接続し、実際に書く場面を画面に映す活用シーンも。

画面が大きく細部まではっきりと映せるため、細かい筆遣いまで捉えることができると好評です。

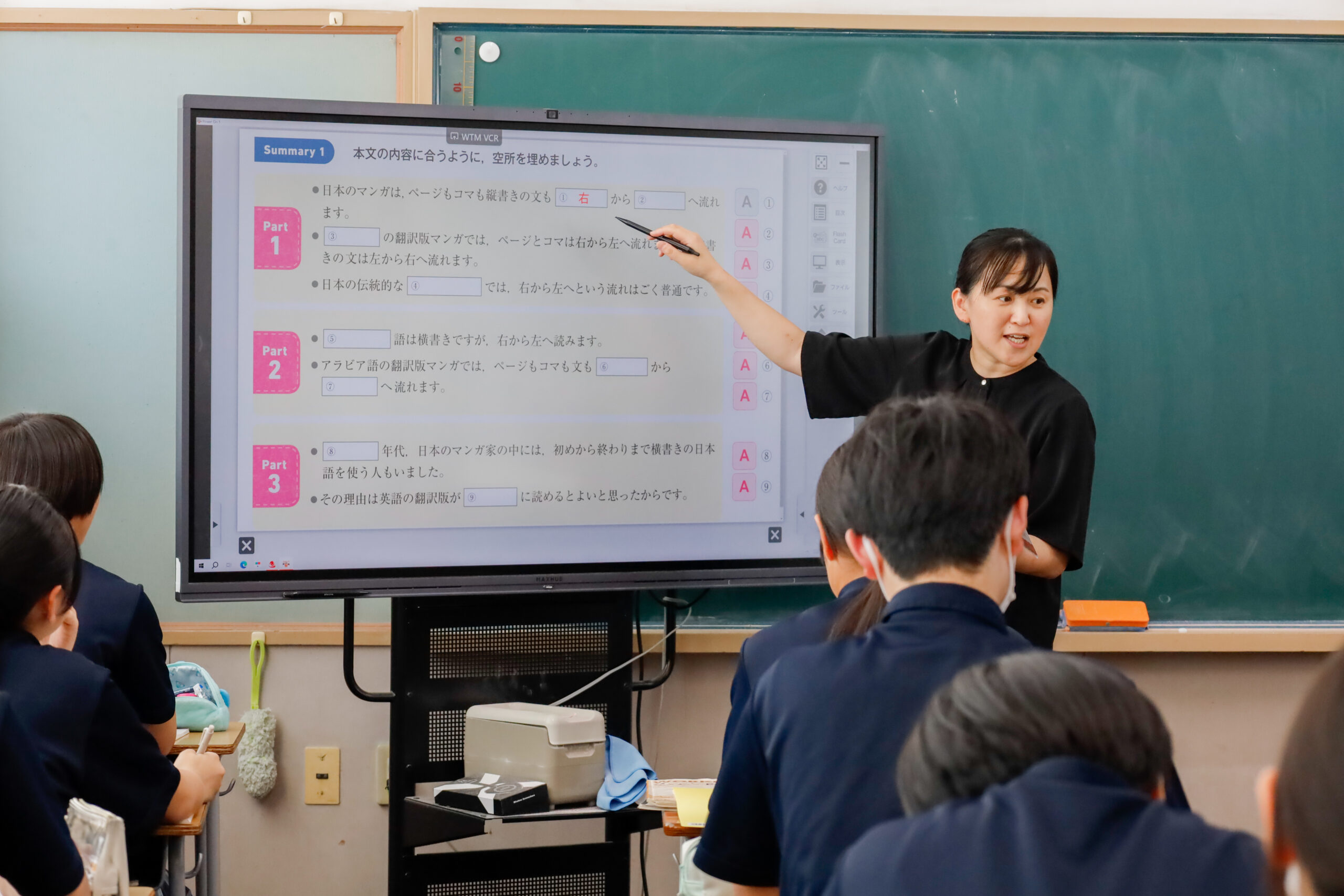

また、ミーティングボードにGoogle Classroomを入れているのですが、一部の数学の授業では、Google Meetを活用しています。

ミーティングボードと生徒全員の端末をWEB会議に参加させることで、ミーティングボードの画面を生徒の手元の端末へ共有可能に。

また、WEB会議に参加したミーティングボードに、教卓のiPadの画面をAirPlayで投影し、

iPad上で書いた文字や数字を生徒の手元でも見られるようにしている教職員もいます。

角度や反射によって画面が見にくい生徒や、視力が悪い生徒には手元で確認してもらえ、

画面録画をすれば休んだ生徒にも、後から授業を見せられるようになりました。

-

実際の書道の授業風景

-

ワイヤレスドングルによるスライドの投影が行われていた

5 導入後の効果③ 生徒の学園生活の変化

ミーティングボードを導入する前は、授業で映像を見せたい時や、生徒がスライドを用いて発表する授業を行う時、

視聴覚室など映写機能を持った部屋を予約していました。

しかしそういった部屋は通常教室から離れており、生徒を移動させる必要があります。

短い休み時間に移動させることによって、授業の開始が遅れてしまうことも少なくありませんでした。

今では全ての教室にミーティングボードがあるので、生徒の移動が大きく減りましたね。

授業の効率化にも繋がっていると感じています。

また、授業外での電子黒板の取り扱いは学校によっても異なりますが、本学園では休み時間など生徒が自由にミーティングボードを触れられるようにしています。

掃除をする際にYouTubeで英単語を聞き流していたり、体育コースの生徒はスポーツ中継やスポーツニュース、

プロ野球選手が出てくるような番組を流したりはしているのを見かけますね。

これからも生徒にどんどん有効活用してもらえると嬉しいです。

-

遠隔での授業や面接、進路指導を行う際にも活用

6 今後の展望 技術力の向上

現状全ての教室にミーティングボードが導入できていますが

「USBメモリやワイヤレスドングルでスライドを映す」以上の活用に至れていない教職員も多く、技術力の向上が課題です。

とはいえ、新しいものに対して苦手意識がある教職員に対して、更なる活用を強制するべきとは考えていません。

今後はいかに教職員が面白がってアイディアを出し、授業に活かしてくれるかが重要です。

やはり面白がってもらうためにも、引き続き心理的な導入ハードルを下げて、ミーティングボードの魅力を伝えていけたらと思っています。

本学園には調理コースがあり、調理を行う授業が多く存在するのですが、生徒に映像を見せる機会が多くミーティングボードとの親和性高さを感じています。

実際の調理の映像に加え、食材の切り方のテクニック等、ネット上には授業で使える素材が豊富にあるので、それを授業に活用することはもちろん、

最近では調理コースの教職員から自身で調理の動画を撮影し授業で使いたいという話も上がりましたね。

このようにどんどん新しいアイディアが出てくると嬉しいですね。

さらに、授業に限らず、教職員の職場環境での活用も推進したいと考えています。

教科書の販売会社との商談や、いろんな教材の納入業者との打ち合わせなど、外部の方とのセッションがあるのは民間企業同様です。

民間企業のように外部とのWEB会議の際や、外部の方に何か提案いただく際に、ミーティングボードを活用できると考えているので、教職員に発信していきたいです。

| URL | 学校法人前田学園 鹿屋中央高等学校様 |

|---|---|

| ダウンロード用PDF |