社会情勢に対応できる質の高い日本語教育へ

PCで作成したスライドを投影したいという教職員の要望から

プロジェクターを導入しました。しかし、文字が認識しにくく、

学生の学びやすさに課題が残りました。そこでミーティングボード

を導入したところ、ホワイトボード機能に書いた文字が学生から

認識しやすくなっただけでなく、ハイブリッド授業を

開催できたことで、コロナ禍を乗り切ることができました。

1 導入前の課題 文字が認識しにくいプロジェクター

コロナ禍以前から、PCで作成したスライドを投影したいという教職員が少しずつ増え、まずはプロジェクターを導入しました。

既存のホワイトボードにPCで作成したスライドをプロジェクターにて投影することで、

ホワイトボードに書き込んだり、絵カードやプリント教材などを用いたりする、アナログな授業は減りました。

しかし、映像が鮮明でなかったため、文字が認識しにくく学生の学びやすさに課題を感じていたのです。

また、様々な機器を組み合わせる必要があり、複雑な配線を繋いで準備する手間や、

機器や配線の不具合で授業の進行が止まってしまうことも課題に。

加えて、こうした授業の準備やトラブルの対応が、属人化してしまっていたことも課題に感じていましたね。

2 導入後の効果① ハイブリッド授業の開催

2020年1月にMAXHUB「All in One Meeting Board」(以下、ミーティングボードという)を導入したのですが、

同年3月には都内で不要不急の外出自粛要請、4月には緊急事態宣言が発出されました。

緊急事態宣言により渡航制限が敷かれたため、学生数が減少してしまいかねない状況に。

一概に言えないかもしれませんが、外国語学校は社会情勢によって、

入学する学生数が大きく変動する可能性があり、収入が安定しにくい側面があります。

しかし、当校はミーティングボードを導入していたことで、自国にいる学生と教室を

WEB会議アプリで結んだ「ハイブリッド授業」をスムーズに実施することができたのです。

他にも、来校できない先生が、教室にいる学生に向けて自宅からオンラインで授業を行うなど、

ミーティングボードがなければ成立しなかっただろうと思えることが数多くありました。

ミーティングボードがあったからコロナ禍でも学生を受け入れ続けることができ、

結果として学校を存続させることができたと言えるのではないかと感じています。

3 導入後の効果② 授業の均質化

また、コロナ禍が授業形態の大きな転換点に。

オンライン授業を行うためにも、スライドを用いた授業展開が必須となったのです。

アナログな授業を続けていた教職員も、「ホワイトボードに手書き」から

「PCで作成したスライドをミーティングボードに投影」する授業に移り変わりました。

導入前のアナログな授業では、教職員毎に準備する絵カードなどの教材が異なっていました。

しかし、スライドを教材とした授業に統一できたことで、教職員毎に教材を作る必要がなくなり、授業の均質化ができたのです。

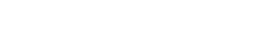

加えて、ミーティングボードは投影した資料が鮮明に見え、ホワイトボード機能に書いた文字は学生から認識しやすくなりました。

学生たちが前を向いて授業

に参加する時間が長くなったことも、文字が認識しやすくなった顕著な効果ではないかと思います。

さらに、ミーティングボードにはカメラ・マイク・スピーカー・Windows OSと、授業に必要な機能が1台に内蔵されているため、

当初の課題であった授業の準備時間は、大幅に削減でき、機器や配線の不具合も減りました。

ホワイトボード機能では簡単な操作で書き込んだ文字や貼りつけた資料を消すことができ、

「ホワイトボードを消す時間や手間がなくなって、ありがたい」という先生からの声も多く上がっています。

4 今後の展望 学生主体での活用

元々日本語学校は法務省の管轄でしたが、文部科学省へと移管されました。

そして、日本語教育の質を確保するため、2023年に新たな法律

「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」が成立し、2024年4月から施行されました。

この施行に伴って政府は、教職員の体制や、施設設備、教育課程等についての

認定基準を満たす日本語教育機関を「認定日本語教育機関」として認定しています。

その教育課程によって、五つの言語活動(「聞くこと」「読むこと」「話すこと(会話・発表)」「書くこと」)を盛り込むことが必要となりました。

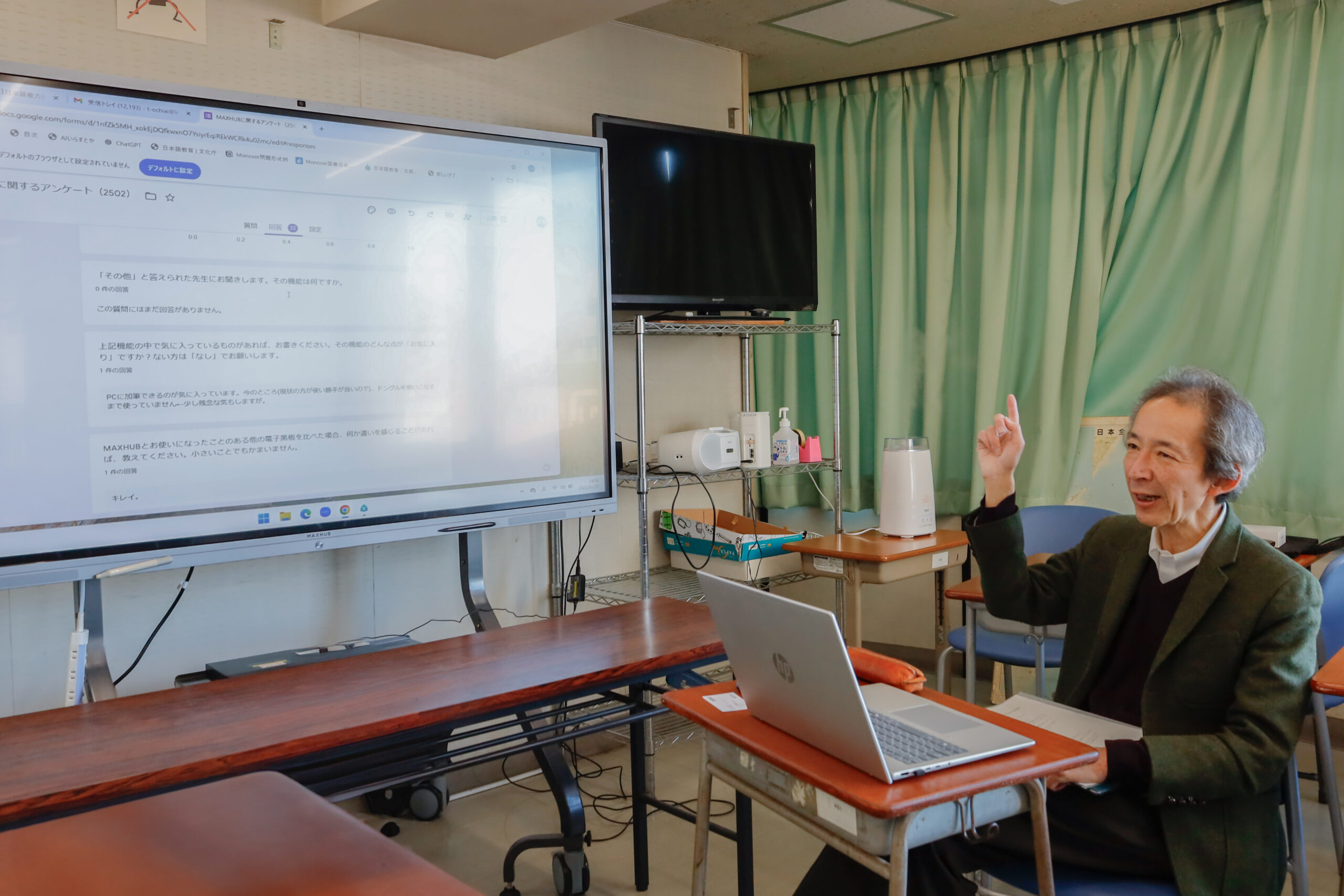

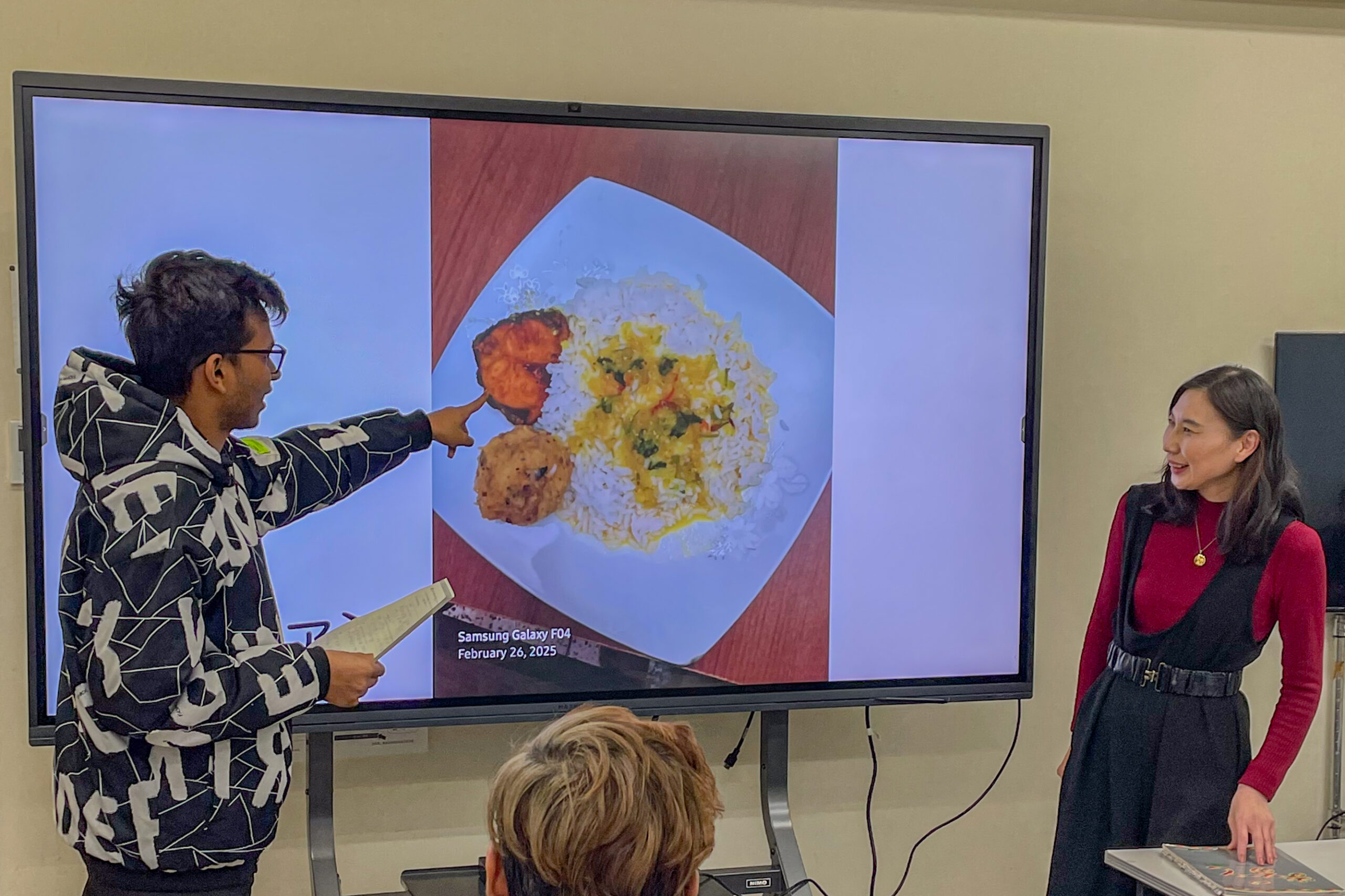

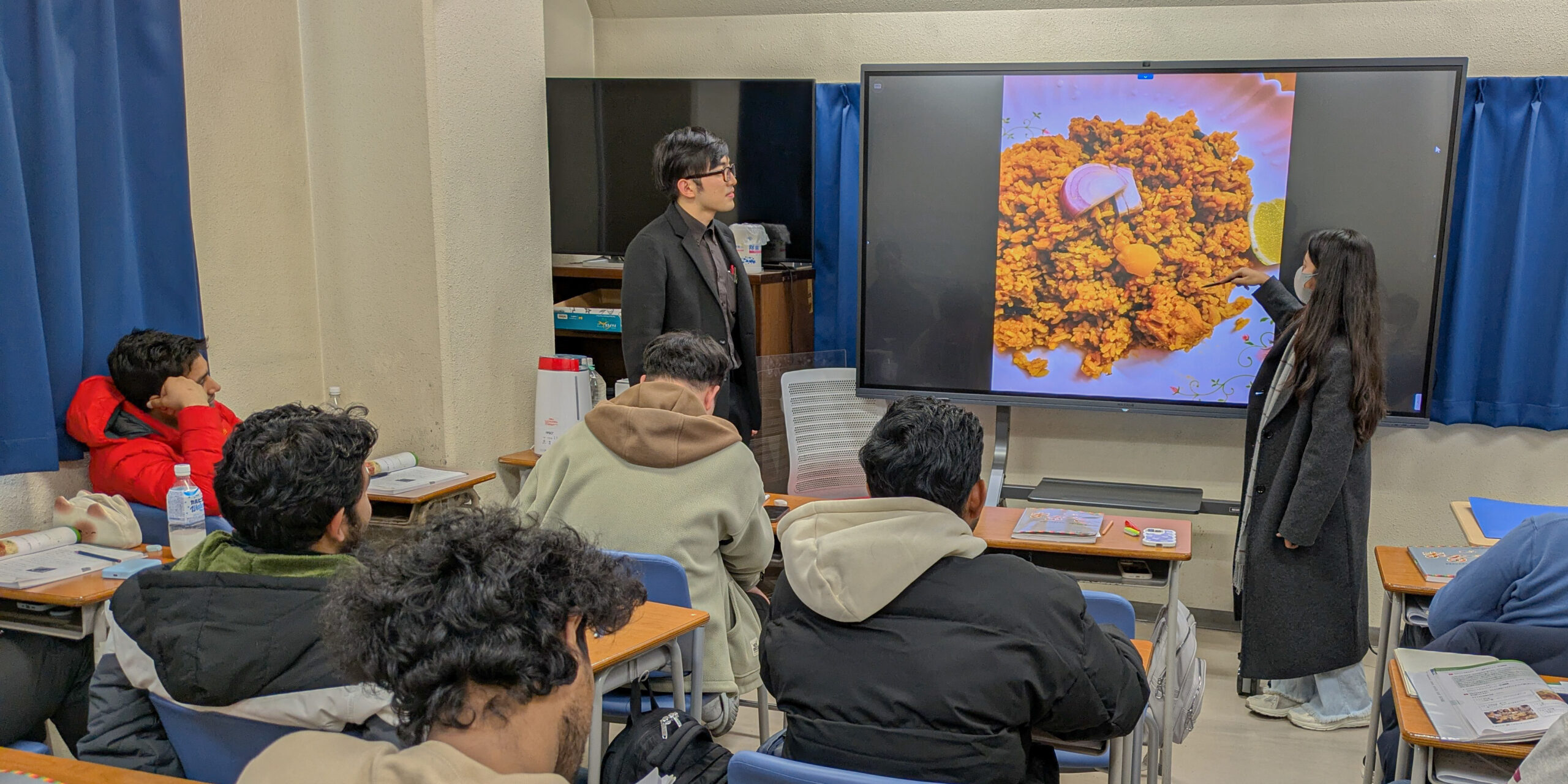

そこで当校では「話すこと」の教育の一環として、学生が自国の名物料理の写真を

ミーティングボードに投影しながらプレゼンをするといった、文化紹介の授業を実施しております。

このように今後、日本語教育の質をさらに向上させるべく、学生が主体となって

ミーティングボードを活用できる場面を創出できたらと考えています。

| URL | 国書日本語学校 |

|---|---|

| ダウンロード用PDF |